|

東洋経済education×ICT ニュース 教員の3割が「子どもの権利」の内容知らず、誤って理解している回答も

ニュース 教員の3割が「子どもの権利」の内容知らず、誤って理解している回答も 教員調査、約半数が「子どもの権利教育」せず

2022年6月、「こども家庭庁設置法」と、子どもの権利条約に対応する「こども基本法」が、国会において可決、成立した。学校は本来、子どもの権利を尊重すべき場であると考えられるが、現時点での教員の子どもの権利に関する理解度や、権利教育の実施状況はどうなっているのだろうか。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが3月に実施した「学校生活と子どもの権利に関する教員向けアンケート調査結果」を基に見ていくことにしよう。 2022/07/22 東洋経済education × ICT編集部

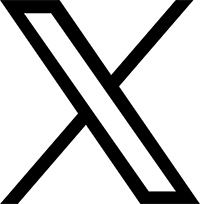

印刷 A A 子どもの権利「知っているつもり」になっている可能性も2022年6月15日、参議院本会議で、子どもの権利を守るための基本的施策を定めたこども基本法が可決、成立した。 国連では1989年に、子どもの「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」を保障した子どもの権利条約が採択され、日本も94年に条約に批准している。ところが日本政府はこれまで、国連・子どもの権利委員会から勧告を受けているにもかかわらず、子どもの権利は既存の法律で守られているとして国内法の整備を行ってこなかった。それがようやく、子どもの権利条約に対応する包括的な国内法として、こども基本法が定められたのだ。 今後は、子ども自身を含めたすべての人々が、子どもの権利を理解するとともに、これを尊重する社会にしていくことが求められる。そのうえで、とりわけ重要な役割を担うのが、子どもたちに日々接する学校現場の教員たちだろう。 では現時点で教員は、子どもの権利についてどれぐらい理解し、実際にその権利を尊重しているのか。その現状を知るうえで参考になるのが、子ども支援専門の国際組織である公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが、こども基本法の成立に先立つ2022年3月に実施した「学校生活と子どもの権利に関する教員向けアンケート調査」(有効回答数468人)だ。 同調査は、小・中・高・高専・特別支援学校・外国人学校の教員を対象に行われた。調査結果によると、まず子どもの権利の認知度に関する設問では、教員の約2割が「内容までよく知っている」と答えた一方で、「まったく知らない」「名前だけ知っている」と答えた教員も3割に達した。

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン アドボカシー部 社会啓発 オフィサーの松山晶氏は、「この数字は、子どもたちと多くの時間を過ごし、子どもの権利を含めた人権教育を行う立場である教員の方々の認知度としては、低い状況だと捉えています」と語る。 また調査では、教員が子どもの権利の内容をどこまで理解しているかを把握するため、子どもの権利について書かれた9つの文の中からふさわしいと思う内容を選ばせる問いも設定した。

これによると、子どもの権利としてふさわしい内容である「子どもは自分と関わりあるすべての事について意見を表明でき、その意見は正当に重視される」「子どもは遊んだり、休んだりする権利を持っている」を選ばなかった教員がそれぞれ4割程度おり、「子どもは必要な医療・保健サービスや社会保障制度を利用し、十分な生活を送ることができる」も約3割の教員が選択しなかった。 さらに、内容を誤って理解している教員もいた。子どもの権利としてふさわしくない内容である「子どもは義務や責任を果たすことで権利を行使することができる」を、「ふさわしい」として選んだ教員が約3割、「子どもは成長途上のため、子どもに関することはいかなる場合も大人が子どもに代わり決めるよう推奨される」を選んだ教員が約2割いたのだ。 松山氏は、この結果について「子どもの権利の内容を『自分はよく知っている』と思っている教員においても、実際には正確な理解が必ずしも浸透していないのでは」と分析する。教員の子どもの権利に関する認知度と理解度の双方を向上させることは、現時点での大きな課題といえそうだ。 子どもの権利教育、約半数が「特に取り組みはしていない」 では教員は、学校の中で日々子どもと接する際に、子どもの権利をどれくらい尊重できているのだろうか。

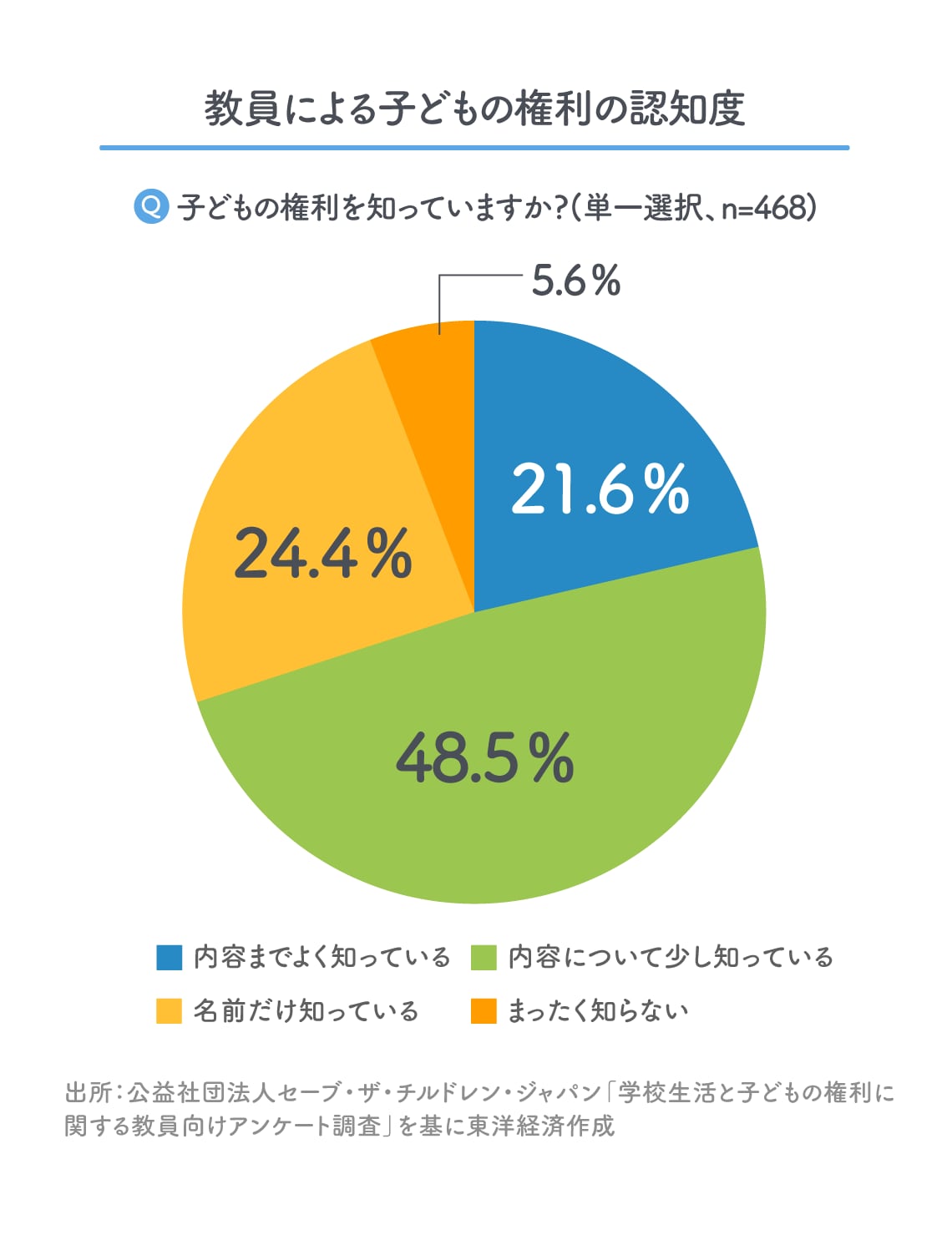

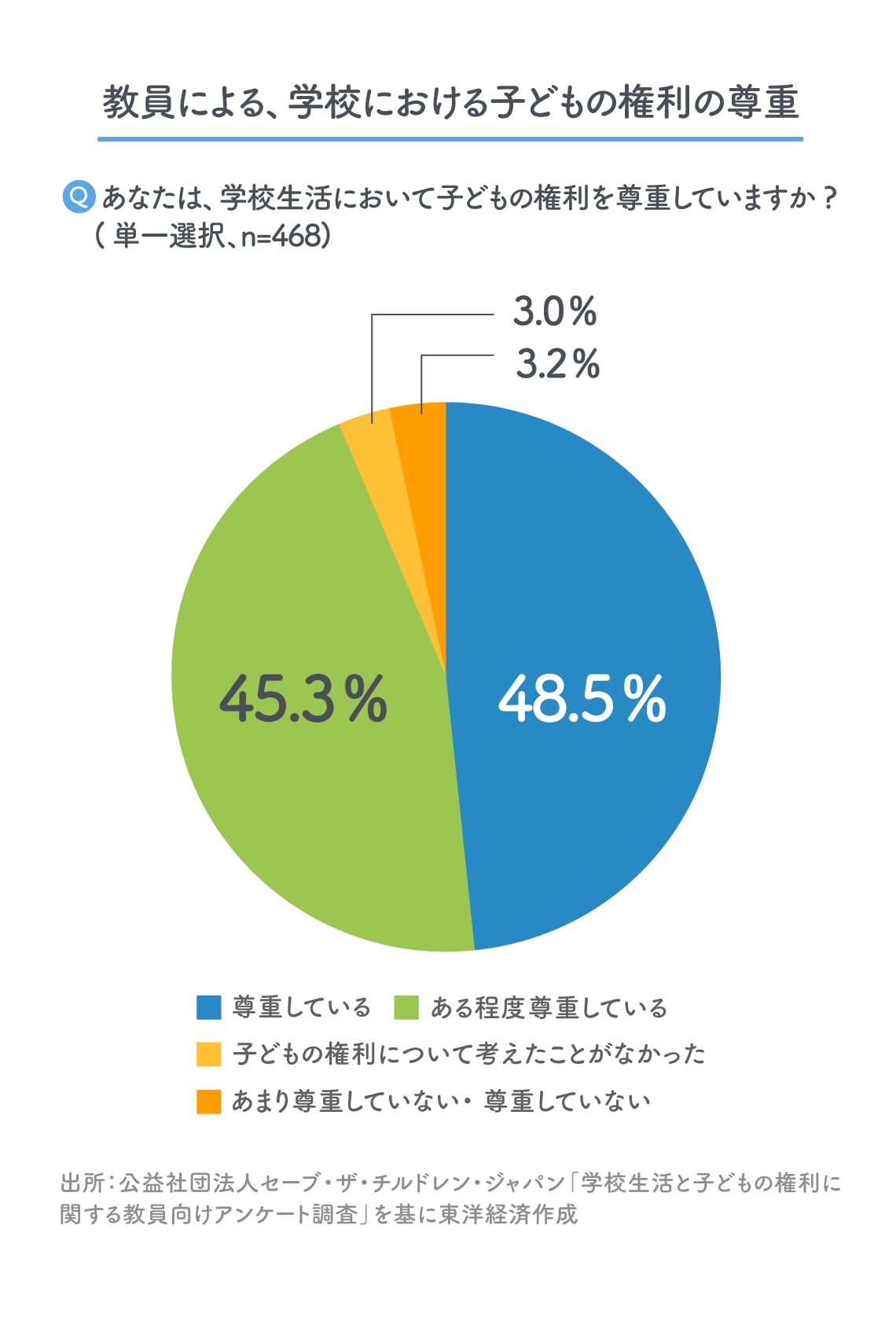

「あなたは、学校生活において子どもの権利を尊重していますか」という問いに対しては、9割以上の教員が「尊重している」「ある程度尊重している」と回答。「あまり尊重していない・尊重していない」「子どもの権利について考えたことがなかった」と答えた教員の割合は、合わせて6.2%となった。 さらに、具体的にどんな場面で子どもの権利を尊重しているかを問うたところ、上位に挙がったのは「性別・障害・人種・生まれや文化(ルーツ)・経済状況などにより差別せず子どもと接している」や「心を傷つける言葉を使う、身体を叩くなどせず、子どもにとって分かりやすい表現で物事を伝えている」など。

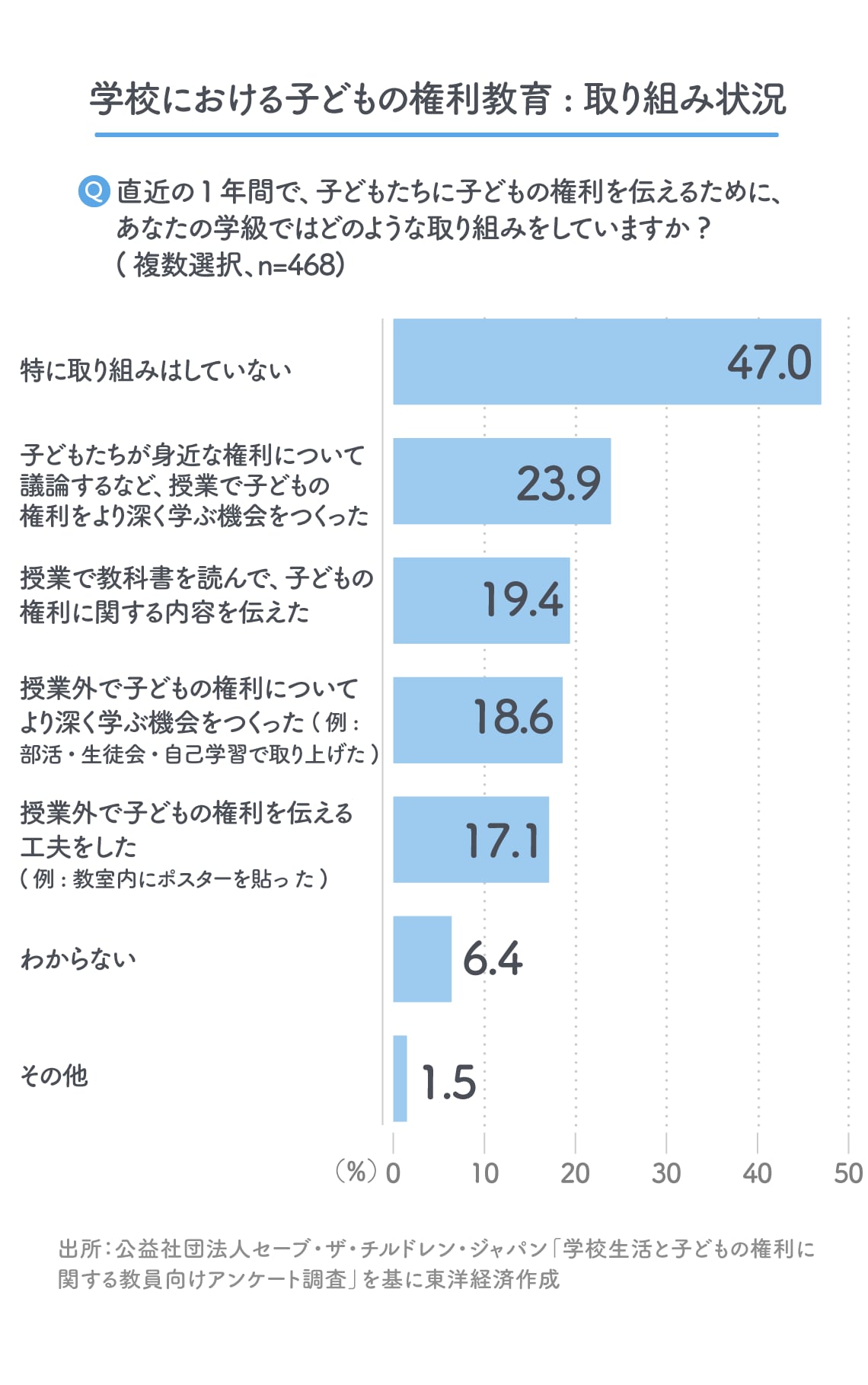

逆に尊重していると答えた割合が比較的少なかったのは、「学校運営において、子どもの意見を聴き、その意見を取り入れている」「学級運営において、子どもの意見を聴き、その意見を取り入れている」「子どもが休んだり遊んだりする時間を確保・考慮している」となった。先の理解度調査でも、子どもの権利としてふさわしい内容である「遊ぶ権利、休む権利」「意見を表明でき、意見を重視される権利」を選択しなかった教員がそれぞれ4割程度おり、これらの権利は理解度も尊重度合いも低いと言える。 調査では、子どもの権利を伝えるために、学級でどのような取り組みをしているかについても尋ねている。その結果、最も多かったのは「特に取り組みはしていない」で、その割合は半数近くに上った。学校という“教育現場”において、子どもの権利教育が十分に行われていない現状が浮き彫りになったといえる。

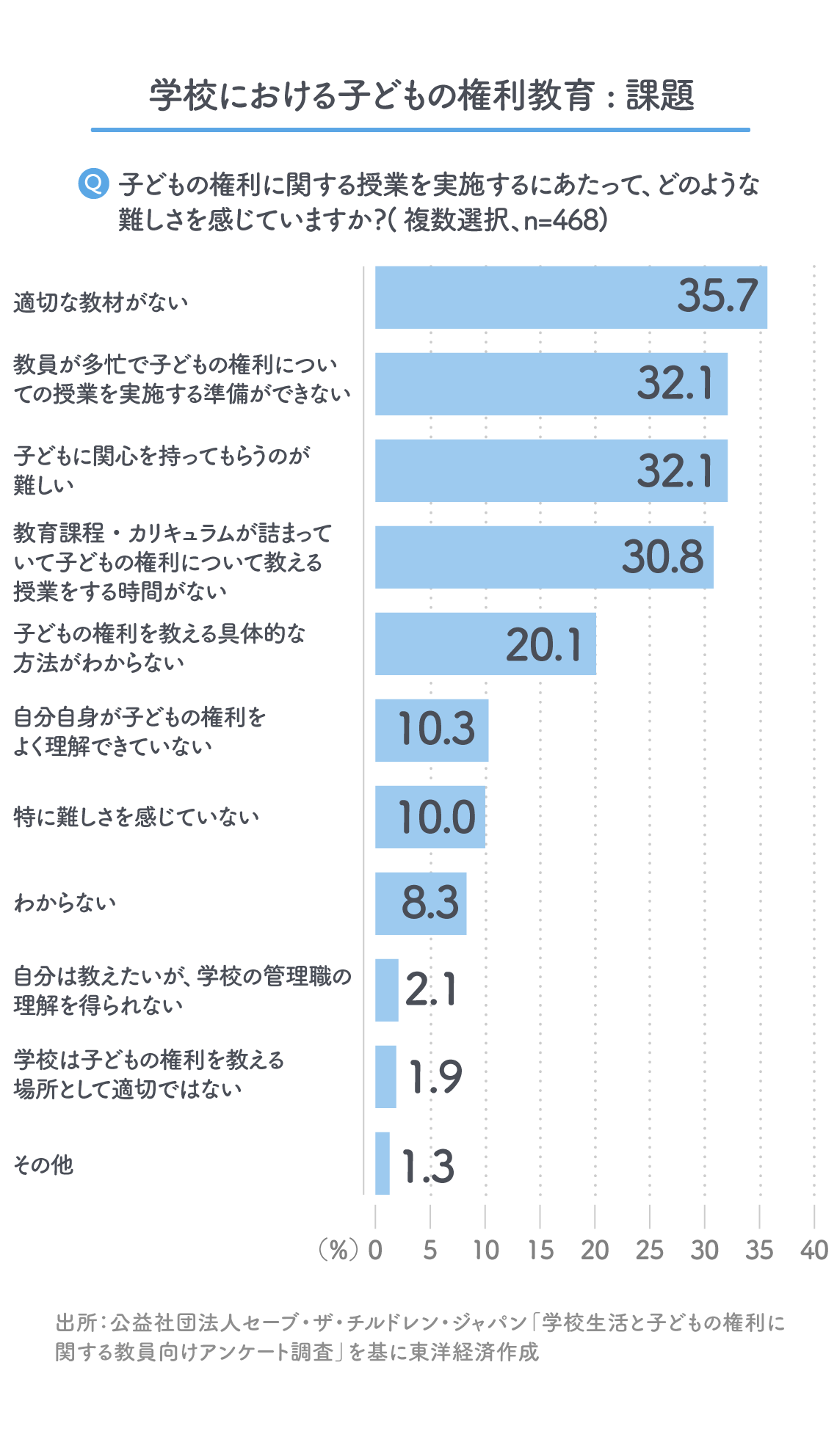

では、子どもの権利教育を実施するうえで、教員自身は何が阻害要因になっていると考えているのだろうか。上位に挙がったのは「適切な教材がない」「教員が多忙で子どもの権利についての授業を実施する準備ができない」「子どもに関心を持ってもらうのが難しい」などだった。「自由という言葉を権利なのか、わがままなのか、自分勝手なのかの説明が子どもにどう受け入れられるかわからない」(小学校教員)といった自由記述もあった。

今回の調査結果から見えてきたのは、子どもの権利に対する理解が学校に浸透しているとはいえず、そのため子どもの権利が十分に尊重されていない面もあること。また、子どもの権利教育もきちんと行われているとは言いがたい現状が浮かび上がった。 子どもの権利について理解を深めるには、教職課程や教員研修の中で学べる機会を増やすことが有効だと思われるが、松山氏は、「確かに教員研修では人権教育の扱いはありますが、子どもの権利に特化した研修は行われていません。しかし研修の拡充は、教員の働き方改革とセットで考えていくべきです」と語る。 教員の長時間労働が常態化している中で研修機会を増やすことは、教員の負荷をさらに増大させることになりかねない。教員が子どもの権利をよく理解し、尊重することはもちろん大切だが、同時に健康に働けるように教員の権利も保障される必要があるだろう。 また、子どもの権利条約については小・中・高の一部の教科書の中で何らかの記述があるものの、学習指導要領では子どもの権利の扱いは明記されていないという課題もある。また、「学校で学ぶ機会があっても、条約があるという知識であったり、過酷な状況に置かれている国の子どもたちを守るためのものとして扱われたり、他者の尊重として扱われることが多い。子どもたちが自分自身も権利を持っているのだという認識を育むことが大切です」と松山氏は話す。 こうした状況や今回の調査結果を踏まえ、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンでは現在、教員が子どもの権利について負担感なく理解できるとともに、授業の中でもすぐに活用できるような教材の開発に力を注いでいるという。 子どもたちが、子どもの権利を自分事として学ぶことができ、なおかつ子どもの権利が尊重される安心・安全な場。学校や教員には、そうした環境の実現が求められている。 (文:長谷川敦、注記のない写真:IYO/PIXTA)

#関連タグ

印刷 A A

Specialコンテンツ記事AD

関連記事一覧

夏休み中の体験格差解消へ、フローレンスが困窮家庭の子どもに「遊び」を提供 2023/07/18

予測を超えて人口減少が加速する懸念も 2020/07/15

文科省、附属小の不適切対応を受け、附属校を持つ国立大学にいじめ対応の徹底通知 2023/07/11

「危機的状況」にある教員の働き方の改善求め、文科省が教育委員会に通知 2023/10/10

エンジニアの必須スキル、TechTrainの新「実践型開発ドリル」で習得状況可視化 2023/07/23

“こどもまんなか社会"実現に向けて企業はなにができるか、最新事例を紹介 2023/07/19

学校再休業でも「課題は紙媒体」が9割の実態 2020/10/28

意味ある「探究学習」って何?どう進める?、東大でシンポジウムとワークショップ 2024/11/23

公立も導入「オンライン国際交流授業」急増の背景 2021/09/01

スーパー高校生集結「数学オリンピック」の内実 2020/10/16

総合ランキング

1 吹奏楽コンクールの演奏が"芸術的でない"理由、「少子化」を前に改めるべき慣習とは 2 「小1プロブレム」に効果、港区が全区立小に導入した"予算不要"の「プレクラス制度」とは? 3 支援員が見た「クラスの半数がゲーム…」タブレット端末導入が引き起こした"授業崩壊"の実態 4 【後編】吹奏楽コンクールの審査基準や指導法に違和感、地域展開で「音楽基礎教育」が必須な理由 5 進学実績が光る東北の名門・仙台第二高校が進める「学びの現代化」とは

運営:東洋経済education×ICT編集部 |