|

近年来,随着智能手机的普及和移动应用程序(App)的广泛使用,个人隐私保护问题愈发凸显。用户在日常生活中常常体验到一种隐私被侵犯的感觉——比如,刚刚提到想购买某样商品,手机里立刻弹出相关的推广信息。这类智能推送机制反映了应用程序在用户数据分析方面的潜力,但也引发了关于‘手机被偷听’的诸多质疑。2025年上海两会上,上海市政协常委游闽键专门提出了《关于加强App偷听、窥探用户隐私治理的建议》,旨在加强对App隐私保护的监管和法律约束。 在当今科技飞速发展的背景下,面对智能设备无处不在的现象,依赖这些设备的用户需要意识到个人信息所面临的风险。游闽键指出,需要相关监管部门加强立法与执法,明确App收集和使用用户数据的界限。这不仅涉及到法律层面的制约,更要求App开发者提高透明度,确保用户在授权时具备充分的信息和选择权。 随着人工智能技术的不断演进,手机App利用用户数据进行精准推送的能力正在迅速提升。许多应用程序通过算法分析,能迅速捕捉用户的兴趣和需求。这一过程虽然提升了用户在线体验,但同时也与用户隐私权相碰撞。特别是在电商、社交和金融等领域,用户的行为数据被大规模收集、分析,甚至可能用于商业目的,用户在不知情的情况下,个人信息可能会被滥用。 对此,治理隐私问题,需要从技术、法律和用户自身三个方面共同发力。首先,监管部门应通过立法增强对App的监管,对违规收集和使用用户信息的行为给予惩罚。同时,监管机构应建立健全技术监控与审计机制,确保App合规运营,以维护用户的隐私安全。 其次,App开发者需更加注重遵循法律法规,不仅要在功能设置上给用户留下选择空间,更要在隐私条款上做到清晰、直观,提升用户对个人数据处理方式的理解和确认。同时,在设计上可以提供更多的隐私保护选项,帮助用户主动控制自己的信息。 最后,用户自身也应该提高隐私保护意识。在使用App时,不仅要注意保护个人信息,还要理性对待各种推送和广告。建议用户在下载和使用App前,认真阅读隐私政策和使用条款,审慎授权应用程序访问个人信息。 实际案例中,许多用户在未授权的情况下,仍然收到各种推送信息,这使得他们的私人生活变得透明,随之而来的不安和焦虑也是可以理解的。因此,重新审视智能设备与我们的关系,反思在享受便利生活的同时,如何更好地保护个人隐私,是每一个用户应该思考的问题。 正如游闽键所言,治理App偷听与窥探用户隐私,不仅仅是一个技术问题,也是一个社会伦理问题。只有通过多方共同努力,才能使个人隐私得到有效保护,让智能技术在安全的环境中更好地服务于社会。随着对隐私保护意识的增强,人们也许能在享受科技带来的便利时,保持一份理智和警惕。这场隐私保护的政策之战,需要每个人的参与与关注。

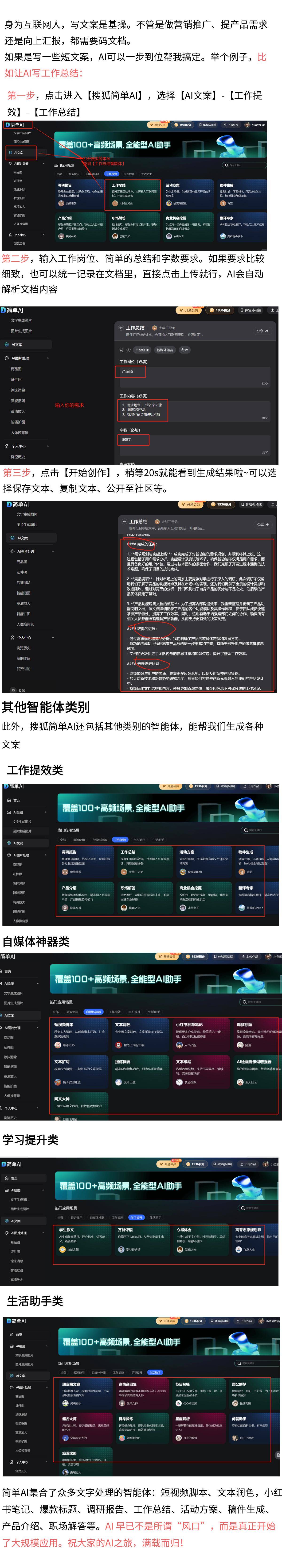

解放周末!用AI写周报又被老板夸了!点击这里,一键生成周报总结,无脑直接抄 → → https://ai.sohu.com/pc/textHome?trans=030001_jdaidzkj

|