|

6 июля 2023 г. 17:55

Время чтения: 9 минут Чесменское сражение — история победы русского флота и ее значение

Содержание Противостояние Российской и Османской империй длилось столетиями. В его истории встречаются как славные, так и печальные страницы для обеих сторон. К числу ярчайших побед русского флота относится Чесменское сражение. О предыстории столкновения, ходе событий, последствиях и значении — в материале 24СМИ. Предпосылки Чесменского сраженияОсманская армия в XVIII столетии относилась к сильнейшим на планете. Турецкое иго висело над Балканами, а также африканскими и причерноморскими землями. На востоке Средиземного, в Черном и Азовском морях имперский флот не имел конкурентов. В те времена в этих акваториях еще не видели российских кораблей. Османские крепости стояли в Крыму и Приазовье, надежно защищая местные речные устья от их прохода. С этого плацдарма янычары регулярно совершали сокрушительные набеги на русские земли. Очередная Русско-турецкая война началась в 1768 году. В этот период в России царствовала Екатерина II. Императрица не желала ввязываться в конфликт, но прекрасно осознавала его неизбежность по следующим причинам: османы открыто выражали недовольство русской политикой в Польше; в Приазовье и Причерноморье конфликт империй достиг пика; французы с австрийцами занимались подстрекательством; России требовалось завоевать выход в Черное море ради развития собственной экономики. Столкновение оказалось кровопролитным и продолжительным. В его ходе состоялся ряд битв. К числу наиболее значимых из них относится Чесменское сражение — оно произошло в 1770 году. Баталия разыгралась 5 июля и завершилась 7-го числа. События разворачивались в турецкой бухте, а также в окрестностях. Столкновение стало эпизодом Второго Пелопоннесского восстания, начавшегося годом ранее и явившегося предвестником последующей войны греков за независимость.

Через год после начала войны российские корабли вышли из Кронштадта и отправились в продолжительный путь через Балтику, Атлантику и Средиземноморье. Перед флотом стояла цель — пробраться к неприятелю в тыл, а также освободить от турецкого ига греков. Общее руководство экспедицией, призванной дестабилизировать положение в Османской империи и поддержать греческое народно-освободительное движение, легло на плечи графа Алексея Орлова. Любопытно, что изначально идея отправить Балтийскую эскадру в Эгейское море родилась в голове его брата — Григория Орлова. Именно этот фаворит императрицы еще до объявления войны первым предложил задействовать корабли Балтики для поддержания единоверцев-греков, пребывавших под турецким гнетом. Сначала из кронштадтского порта на борьбу с османами выдвинулась единственная эскадра под предводительством адмирала Григория Спиридова. Вслед за ней в путь отправилась еще одна — ее возглавил Джон Эльфинстон, за год до этого принятый в России на службу и почти сразу после этого получивший контр-адмиральские эполеты. В эскадре Спиридова насчитывались 3 фрегата, 1 бомбардир, 9 линкоров и от 17 до 19 малых судов. Крупнейший корабль «Святослав» нес на борту 86 орудий, на линейных стояло по 66 пушек. У вышедшего вдогонку Эльфинстона эскадра состояла из 3 линкоров, несших также по 66 орудий. Вдобавок в сторону Турции двигались 2 пинка и 2 фрегата. Суммарно в обеих группах насчитывалось 6,5 тыс. человек. Во главе турецкого флота стояли командующие Хасан-бей, Кафер-бей, Гассан-бей и Ибрагим Хусамеддин. Османы по количеству судов, солдат и орудий обладали двойным преимуществом перед русскими. Вдобавок у них сложилась благоприятная позиция. Их корабли стояли в бухте, поэтому их тыл оставался надежно защищен. Передняя линия османов включала 9 линейных кораблей, во второй в боеготовности пребывало 10 фрегатов. Дополнительно на берегу турки разбили укрепленный лагерь, благодаря которому флот стабильно снабжался продовольствием и боеприпасами.

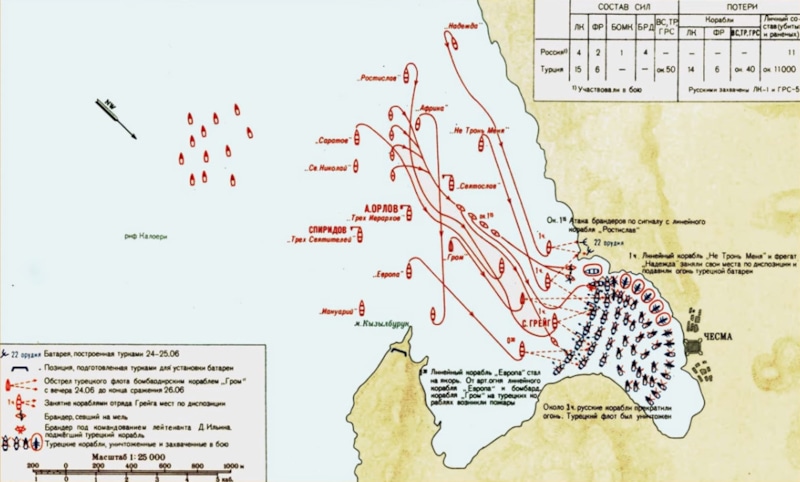

Чесменское сражение грянуло не сразу. Ему предшествовал Хиосский бой, когда 5 июля в проливе разыгралось первое столкновение. Противники сблизились на дистанцию в 200 м, после чего османские корабли начали стрельбу. Они били преимущественно по такелажу русских судов, чтобы затруднить им маневрирование. Российские командующие при этом приказывали продолжать движение, не стреляя в ответ. Дело в том, что на кораблях стояли, как правило, наиболее эффективные в ближнем бою малокалиберные пушки. Вдобавок из-за малых дистанций турецкие большие суда лишались шансов вести прицельный огонь. Вскоре русские открыли артиллерийскую стрельбу, в ходе битвы взорвались и загорелись 2 неприятельских корабля. Возникла опасность переброски пламени на остальные посудины, поэтому османы принялись беспорядочно отступать и прятаться в бухте. К вечеру того же дня у российского командования состоялся военный совет, итогом которого стала разработка плана дальнейших действий на основе полученного в битве опыта. Разведка установила, что турецкие суда стоят скученно. Если взглянуть на карту, видна ограниченность пространства бухты. Она не позволяла кораблям рассредоточиться. К тому же османские моряки уже оказались деморализованными. На основе таких сведений руководство решило не давать врагу спуску и продолжать бить по нему уже в самой Чесме. Российский флот окончательно завладел инициативой. Как раз к этому времени подоспела эскадра под предводительством Эльфинстона. Прежде чем разыгралось решающее сражение, неприятельский флот постоянно обстреливался русскими и не мог прийти в себя. При этом османы упрямо полагали, что Чесма надежно защищена и остается неприступной. Они даже не допускали возможности того, что русские пойдут в атаку, не взяв перерыв после только что завершившейся ожесточенной битвы. У них оставался шанс выбраться в открытое море, чтобы потом оторваться от вражеского преследования. Но они понадеялись на укрепления, поэтому спешно пустились усиливать оборону, перебрасывая с кораблей пушки на береговые батареи. Тем временем отстреливаться оставили только пару судов. За час до полуночи началась атака. Первым результатом стал пожар на паре турецких кораблей и перекрытие выхода из бухты. После этого русский флот прекратил огонь — под прикрытием фрегатов и линкоров в сторону турок направились 4 брандера, груженные порохом и оснащенные запалами. Первую легковоспламеняющуюся посудину османам удалось перехватить, ее пришлось поджечь. Второе такое же судно приблизилось к уже полыхающему кораблю. Третий брандер сумел выполнить поставленную задачу и поджечь вражеский корабль. А четвертый и не понадобился — все турецкие суда уже успели загореться. Огонь распространялся быстро, поскольку стоял штиль. Вскоре османы полностью лишились флота — к 4 часам утра на его месте оставались уже дымящиеся черные остовы. Еще 2 вражеских корабля русские захватили. Правда, один сгорел в процессе буксировки — на борт долетели искры от остальных пылающих посудин. Второй удалось благополучно доставить и обогатить им российскую эскадру. Читайте такжеСинопское сражение — история победы русского флота: предпосылки, ход событий, итогиИтоги морской битвы в Чесменской бухтеЧесменское сражение вместе с битвой в Хиосском заливе привело в русском флоте к потере 55 человек погибшими и 40 — ранеными. Также моряки утратили линкор и 4 брандера. Турецкие потери несравнимо больше. Погибло свыше 11 тыс. османов. Они лишились всех фрегатов, вспомогательных и малых боевых судов, а также 15 линейных кораблей. По сути, неприятель полностью остался без флота. Это был первый в истории случай, когда превосходящая по силе и численности армия потерпела настолько сокрушительное поражение, да еще находясь на собственной укрепленной территории. Столь блестящая победа российского флота стала возможной благодаря ряду факторов. Всю битву инициатива оставалась в руках русской стороны, которая получала преимущество за счет предельного сближения с неприятелем. Корабли под командованием Орлова ловко маневрировали и применяли доступные орудия по максимуму. На фоне деморализованных после первой же стычки турок члены российских экипажей выглядели увереннее и обладали куда более высокими моральными качествами. Они не давали неприятелю ни минуты на передышку и восстановление сил, а также грамотно использовали абордаж вместе с артобстрелами и брандерами. Чесменское сражение продемонстрировало, что флот России обрел громадную мощь. Лидирующие морские державы в один голос признали его силу. Стратегическая ситуация в войне перевернулась с ног на голову — инициатива перешла к русским. Вскоре противники подписали договор, согласно которому российский флот получал право использовать акваторию Черного моря беспрепятственно, тем временем Османская империя больше не контролировала Крымский полуостров.

После славной победы русского флота турецким морским связям пришел конец. Российская империя при помощи кораблей изолировала Дарданеллы и отныне сама стала контролировать прежде пребывавший в руках турок пролив. Русская эскадра покидала Эгейское море как торжествующий победитель. На этот раз перед ней открылся путь через Дарданеллы и Босфор в сторону Черного моря. При этом любопытно, что греки в 1770 году так и не получили долгожданной независимости. Турки продолжили контролировать их земли, поэтому многие местные испугались османской мести и убрались отсюда вместе с русскими кораблями. Вскоре на российской территории, вдоль Черноморского побережья, образовался ряд их диаспор. Историческое значение сражения в Чесменской бухте, помимо прочего, сводится к тому, что отныне в черноморской и азовской акваториях начал строиться новый российский флот. О победе писали лучшие литераторы той эпохи: Гавриил Державин, Михаил Херасков, а также ярким событием восторгался Вольтер. Помимо писателей, к теме сражения обращались живописцы, как российские, так и заграничные. Наконец, на тему битвы драматурги написали новые пьесы, а в театрах стали ставить по ним спектакли, а также появился балет. Екатерина II оценила победу русского флота высоко. Алексею Орлову теперь полагалось называться Орловым-Чесменским, а также впоследствии он стал генерал-аншефом. Кроме того, с повеления императрицы в честь славного события установили памятники, построили архитектурные сооружения, отчеканили серебряные и золотые медали. Всем флотоводцам, участвовавшим в битве, вручили награды, а сами они стали популярными как в России, так и в Европе. Кроме золотых медалей, им из казны выделили денежные вознаграждения в благодарность за уничтоженные вражеские корабли. Не остались без внимания и причастные к победе рядовые моряки. Их отблагодарили вручением серебряных медалей. По воле Екатерины II в Петергофе открыли мемориальный зал, в Царском Селе установили Чесменскую колонну, а в Гатчине — обелиск. В самом Петербурге возвели одноименные церковь и дворец. Еще одно выражение памяти о битве заключалось в том, что в русском флоте сложилась традиция присваивать линкорам наименование «Чесма».

Когда российские корабли выдвинулись из Кронштадта с целью добраться до Эгейского моря, в Европе не верили, что затея увенчается успехом. Утверждали, что такой переход попросту невозможен, иные восхищались храбростью русских. Вместе с тем никто не оставался равнодушным — все пристально следили, как развиваются события. Так или иначе, но грандиозный замысел удалось реализовать впервые в мировой истории — русский десант появился у конечной точки. Впрочем, поход начался неудачно. Уже через 2 недели после начала путешествия мощнейшему кораблю эскадры, «Святославу», пришлось развернуться к домашней гавани, поскольку обнаружилась течь. Позже из строя вышел «Святой Евстафий», у которого испортилась передняя мачта. Но мешали не только утраты судов. На кораблях разыгралась эпидемия, из-за которой умерло свыше 50 матросов. Добравшись до Копенгагена, Спиридов решил восполнить человеческие потери, набрав моряков из датчан. Трудности, вызванные болезнями и поломками, продолжились и в дальнейшем, но эскадре все-таки удалось добраться до места назначения. Читайте такжеПолтавская битва — факты и мифы о главной военной победе Петра IЕкатерина II продолжила использовать славу победы при Чесме и позже. Это событие помогало императрице выступать на международной арене с позиции лидера сильной морской державы. Однако при этом у похода было и неприятное последствие. У Российской империи образовался крупный государственный долг. Екатерина II решилась на серьезные внешние займы, чтобы получить средства для обеспечения очередных экспедиций новыми боевыми кораблями и всем необходимым. Чесменское сражение осталось в истории российского флота как одна из ярчайших страниц. А с 2012 года по президентскому распоряжению в России установлен новый праздник. Теперь 7 июля — это учрежденный в память о славной победе в Эгейском море День воинской славы. Популярное

— 11 умерших участников шоу «Битва экстрасенсов» — 7 умерших актеров сериала «Интерны» — 9 умерших актеров сериала «Морские дьяволы» — Как сложились судьбы детей актера Николая Еременко — «Я так долго ждал тебя»: чем кончился турецкий сериал Автор: Сергей Васильев (责任编辑:) |