|

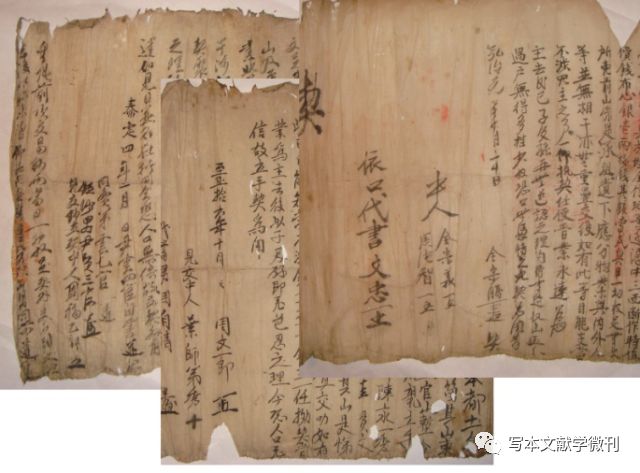

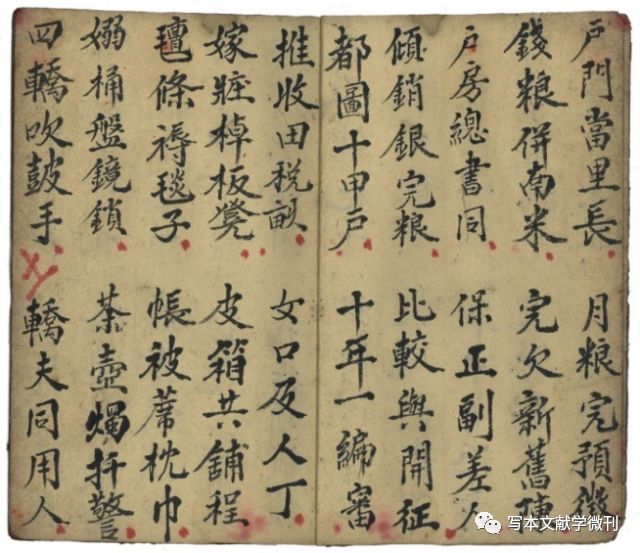

图2 浙江省副省长成岳冲参观中国契约文书博物馆所藏民间文书 较之以往学界搜集和出版的民间文书,中国契约文书博物馆所藏民间文书具有以下三个鲜明的特点: 第一,时间跨度长。以往国内外搜集并出版的民间文书,除徽州文书之外,基本上都是明清以来遗存的文书,且以清代晚期、民国时期为主。中国契约文书博物馆所藏民间文书最早始自元代延祐六年(1319),一直延续至20世纪80年代,时间跨度长达600多年,为国内外罕见。如馆藏丽水遂昌县大柘镇全氏家族的286件文书(见图3),包括2件元代地契、53件明代地契、102件清代民国地契,记载了自元代始全氏从周氏手上购买的山地,历经六个多世纪流转的过程。且该山地仍由同一家族种植至今,堪称活的土地档案。这批民间契约时间跨度长、数量多、保存完整,是国内独一无二的民间文献。其文书流传脉络清楚,可将田野调查、口述史与文献分析有效结合,不但可以开展历史学研究,还可以进行人类学、社会学、经济学的研究。又该户文书类型多样,有万历三十六年至乾隆五十年的分家书5册、咸丰元年至同治十年的实征册6册、嘉靖元年产业簿1册、咸丰八年账簿1册、民国十六年会书1册、乾隆五十八年家谱1册、手绘地图1张以及执照、收据、欠据等100余件,为深度研究家族发展、赋税制度、人口变迁、土地分配等一系列问题提供了绝佳的样本,其学术价值和文物价值都不可估量。

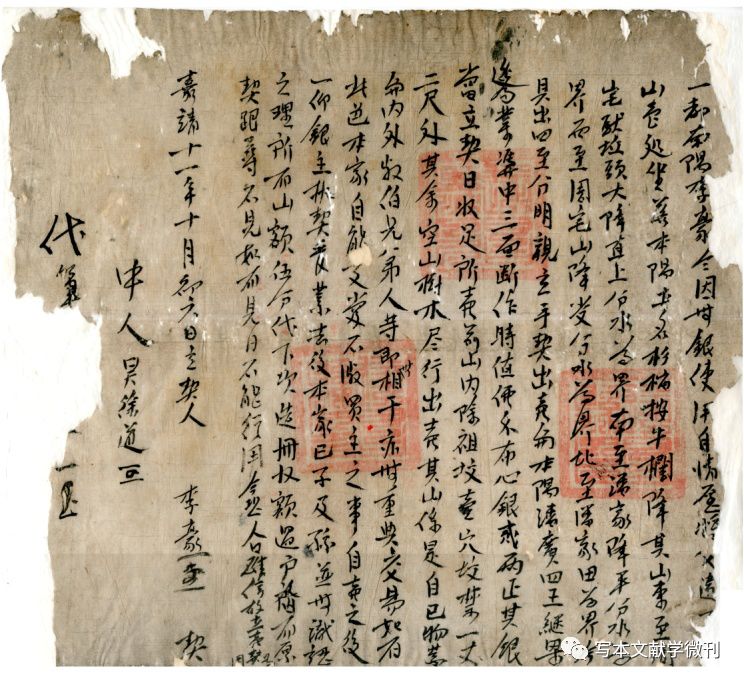

图3 元代遂昌县大柘全氏契约文书(局部) 第二,归户性强。民间文书最初的搜集整理是由各领域的学者进行的,故而他们大都围绕所研究的专题展开,而并非文献本身。这种搜集整理方式在一定程度上破坏了民间文献的整体性。随着研究的深入和研究理念的转换,学者们开始改变收集整理的方法,提出了归户性的原则。但民间文书历经流转,保持完整的归户并非易事。浙江师大民间文书研究团队在搜集阶段就非常注重民间文书的归户性,制定了按户收集、原箱购藏、标明来源地的原则(图4),这既保证了作为文物资料免受破坏和流散,又注重了研究资料的整体性和系统性。

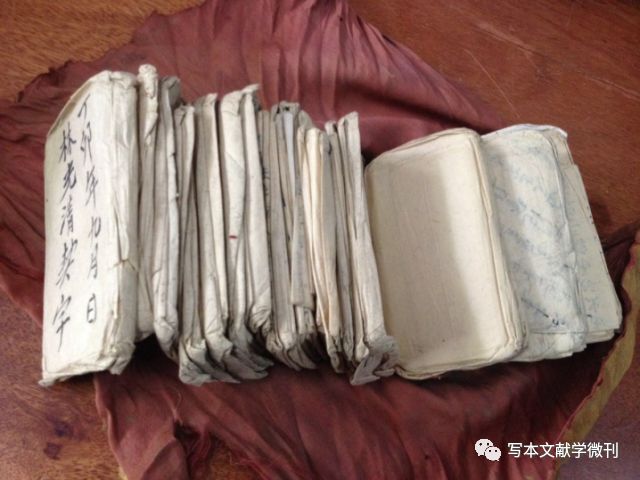

图4 按户收集的民间契约文书 据初步归户统计,中国契约文书博物馆所藏民间文书已超过600户,每户大都在几十件以上,多则将近千件。文书记载了乡民与土地、房产、村落、宗族、官府的关系及其历史变迁,是了解古代赋役、财产、婚姻、家庭、身份等情况的第一手资料。较强的归户性使得文献之间可以相互参证,这为从事区域经济史、社会史、家族史以及进行专题分析奠定了良好的基础。

图5 完整归户的契约文书 第三,保存原始形态。以往民间文书的搜集和整理多注重文献内容,大都忽视了其原始形态的保护,常将看似不相关的文书箱及外部纸包拆除或扔掉。因此,现今各地整理与出版的民间契约文书都是将外部纸包拆除,简单地将一整户契约汇总在一起,按照时间先后进行排列。这一整理方式打乱了契约原有的分类系统。

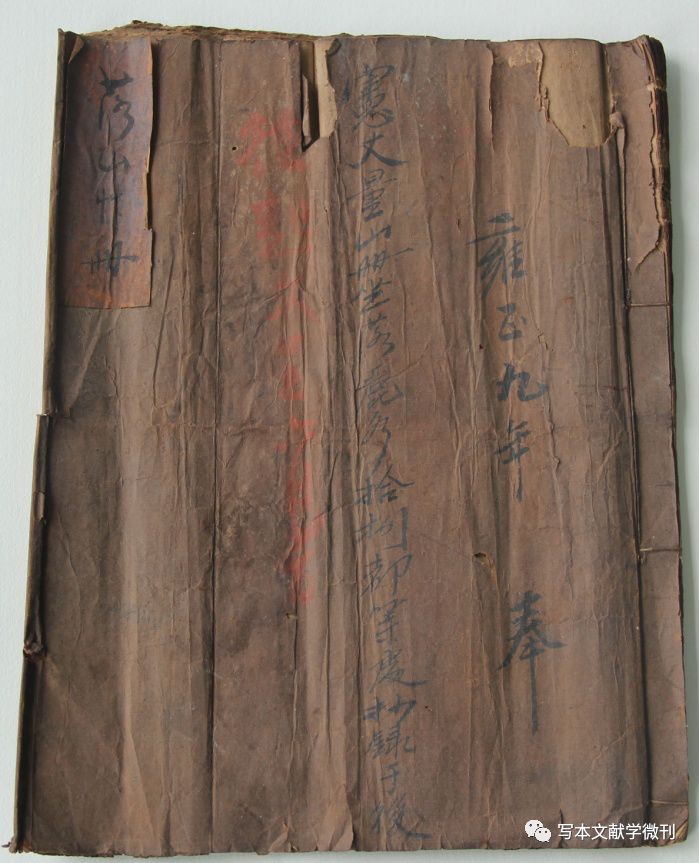

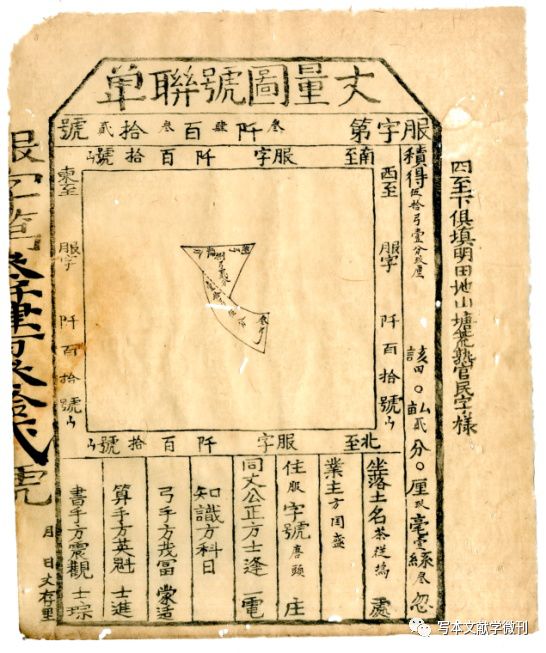

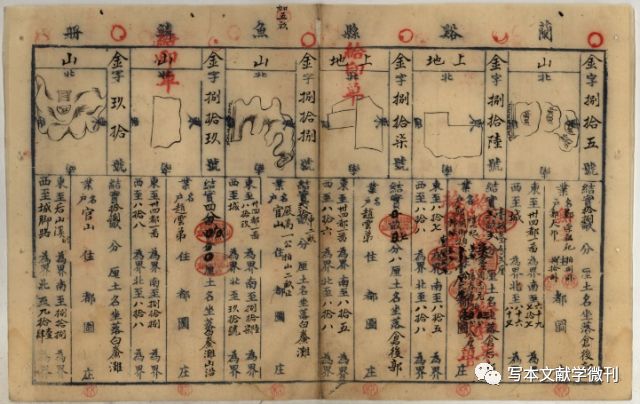

图6 民间契约文书原始保存的典型形态:方包式 事实上,整户契约文书里的若干个小纸包都是独立的子系统,每个子系统通常包着数张契约(图6),这些契约内部往往具有某种关联,常以业主或土地等因素系联在一起。通过对这些子系统内部的考察,可以更深入地了解契约文书的内在联系以及流转过程。此外,纸包上通常会书有一些提示性的文字,如契约的类型、交易的时间、业主、土名等具体信息,对于解读契约的内容具有重要的辅助作用。民间文书作为不可再生的资源,一旦破坏就很难恢复原状。中国契约文书博物馆注重对民间文书的保护,保存了大量最原始形态的契约文书,树立了民间文书搜集整理的典范。 二、浙江师范大学藏民间文书专题介绍 (一)鱼鳞图册 鱼鳞图册,又称“鱼鳞册”“鱼鳞图”“鳞册”“鱼鳞”“流水册”等,是官府为派征赋役而攒造的土地登记册籍。鱼鳞图册详细登记了每户业主的土地类型、面积、等级、四至、坐落、变更等信息,而“业主”又包含了民户、寺庙、会所、会社、宗祠等各类土地拥有者,故又被称为“地籍档案”,对认识和理解传统中国社会的土地制度、赋役制度等具有重要意义。 数百年来,历经多次自然灾害和战火,尤其是20世纪50年代土地改革,土地国有化,土地与民户个人的赋税制度剥离,鱼鳞图册作为每户纳税依据的功能被彻底摒弃,从而大量的鱼鳞图册表面上看来就成了一堆废纸,于是便逐渐散失殆尽。现各地遗存的鱼鳞图册数量少,且大都不成系统。浙江是鱼鳞图册的首创地和样板地,各公私藏书机构和民间仍然遗存了大量的鱼鳞图册实物。目前,中国契约文书博物馆所搜集的鱼鳞图册总数已近百册,主要集中在金华、丽水、衢州、绍兴、温州等地区,包括明代兰溪县鱼鳞流水文册(1册)、清代雍正时期开化县丈量图号联单(40册)、雍正时期西安县鱼鳞图册(2册)、雍正九年丽水县丈量田地清册(2册)、乾隆十六年东阳县八都四保鳞册(1册)、清嘉庆十年瑞安县五十一都一图八甲周善射存家鳞册(1册)、道光六年云和县三都香菰藔曹氏弓口册(1册)、民国时期义乌县西河村土地陈报编号草簿(10册)等等。这批鱼鳞图册的攒造时间最早始自明代万历年间,最晚至民国土地陈报时期,时间跨度长达350余年。种类包括鱼鳞总图、鱼鳞清丈册、鱼鳞清册、鱼鳞草册、鱼鳞底册、鱼鳞家册、流水文册、弓口册等,几乎囊括了鱼鳞图册所有的类型。

图7 雍正九年(1731)丽水县落山草册

图8 雍正时期开化县唐头庄丈量图号联单 与实物相辅的是数量更大的电子资料库,馆内藏有清同治兰溪县鱼鳞图册(746册)、汤溪县鱼鳞图册(436册)的全部高清图版,总计近20万页。尤其是兰溪鱼鳞图册(图9)保留了近乎全县每户的土地信息,并对跨庄业主都有详细注明,这为研究地权分配提供了极佳的资料。通过对兰溪鱼鳞图册所载田土数据进行系统的统计,再将各个业主的土地进行准确归户,就能知道每户所拥有的实际田亩数。在这样工作做完以后,不仅可计算出整个县域地权分配的基尼系数,也可将全县户口进行分层处理,整个社会结构将会浮出水面。

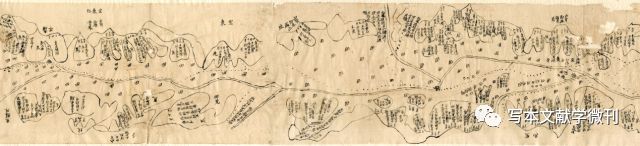

图9 同治兰溪县城区鱼鳞册 值得一提的还有,清末武义县四都二四庄陶村地方图(图10),长约15米,其编号自生字四千三百六十六号起,至四千五百八十三号止。总绘整个村的山地面貌,准确标示了山川、河流、桥梁、寺庙等位置,写明土名、业主、亩数、荒熟等情况,对于考察古代鱼鳞总图的编造原理有重要的参考价值。

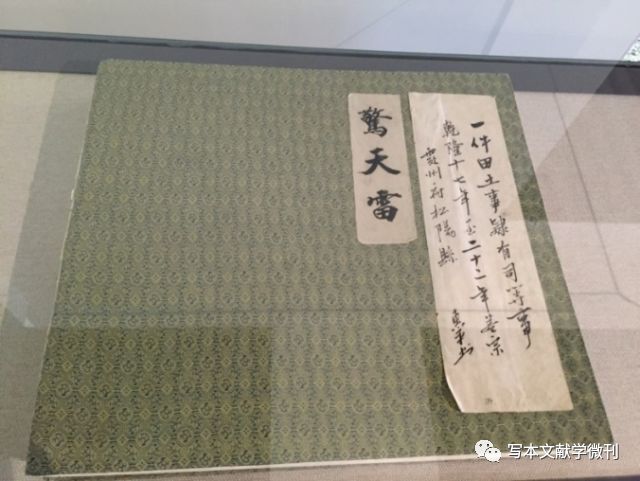

图10 清末武义县四都二四庄陶村地方图(局部) 中国社会科学院学部委员张海鹏教授认为浙江鱼鳞图册是“迄今为止国内发现的最完整、最系统、最连贯的鱼鳞图册”。著名鱼鳞图册研究专家栾成显教授称:“浙江鱼鳞图册特点突出,所载信息丰富,为数据统计分析,为中国古代土地制度及基层社会多方面研究提供了难得的原始资料,研究价值独特,堪称重大发现。”这些真实的地籍记录,反映了当时的农村经济实态,对探究地权分配、基层组织、赋役制度、人地关系等问题都有重要的意义。 依托这批珍贵的鱼鳞图册资料,以胡铁球、张涌泉领衔的学术团队申报的“浙江鱼鳞册的搜集、整理、研究与数据库建设”项目,成功入选2017年度国家社科基金重大项目。浙江鱼鳞册的整理和研究由此全面展开。 (二)诉讼文书 诉讼文书,即记录诉讼事件的文书。其作为民间文书的重要组成部分,对于研究古代人们的社会关系、法律观念、乡村组织、经济活动等细节极具史料价值,故而备受学界青睐。一宗完整的诉讼案卷,往往成为研究地方诉讼运行实态不可多得的史料。遗憾的是,历经战乱及时代变迁,最初的诉讼卷宗或已遗失,或被打乱。即使是保存较好的州县档案,也少有完整的诉讼文书卷宗。因为州县保存的诉讼档案多是官方对案件的处理结果,并不包括全部与诉讼相关的文书。比如诉讼过程中官府发出的传讯当事人的信牌(票),就很少粘连在诉讼案卷中。另外,现国内各大机构收藏的古代诉讼文书以晚清、民国时期居多,时间稍早的诉讼文书多以刻本或抄本的形式得以传世,原始文书中的官印、代书印、朱批等重要信息往往遗失。 中国契约文书博物馆收藏的多批大宗诉讼文书均来自民间,资料十分完整,种类非常丰富。如《惊天雷——清乾隆年间松阳县主佃互争垦地案》(图11),总计139件。其中包括乾隆十七年(1752)八月十一日至乾隆二十四年(1759)四月十六日诉讼过程中形成的各式呈状65件、垦状4件、票(稿)9件、信票1件、宪牌3件、禀文16件、申文3件、供状2件、限状3件、结状15件、批语(文)3件、领状2件、唱名单及供词堂谕各1件,佃单5件及其他相关文书若干。此卷宗基本为官方原件,保存了档案最初的面貌,对于了解古代诉讼文书的材料、形状、字形、画押、印章等物质形态,准确还原清代诉讼流程提供了原始的资料。

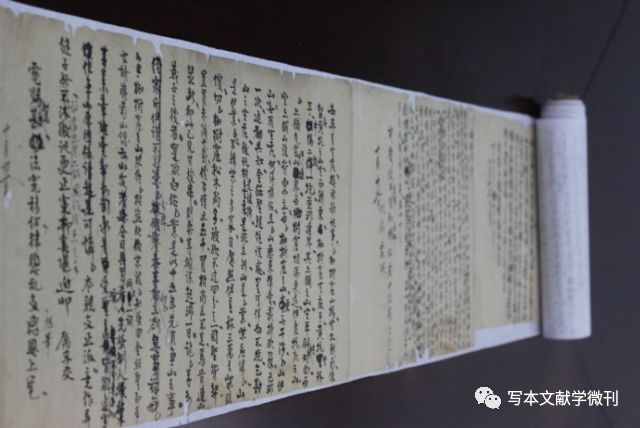

图11 惊天雷——清乾隆年间(1752-1757)松阳县主佃互争垦地案卷宗 又如《清嘉庆年间青田县陈氏、金氏等互控山林案》(图12),共63件。该卷宗为抄件,以数件黏连的形态保存,总长约9米。其内包括嘉庆十九年(1814)七月二十一日至嘉庆二十五年(1820)二月诉讼过程中形成的呈状40件、副状1件、禀文3件、供状1件、具结状2件,另有作为干证文书的契约、地形勘绘、宗谱简图等16件。此案时间跨度长、涉案人数多,涉及偷运松柴、强占山林、篡改宗谱、盗掘坟墓等多项纠纷,案件纷繁复杂。

图12 清嘉庆年间(1814-1820)青田县陈氏、金氏等互控山林案 以上两宗文书形成于清乾嘉时期,文献形成时间较早,弥补了以往史料的缺失。且案件均持续五年以上,在案人员呈现多方介入的形式,互控过程时常随原、被两造利益的转变而改变诉争的主题,将基层民众“打官司”的实态展现得淋漓尽致。在诉讼时间和多方争夺上的独特价值体现,赋予了两本卷宗重要的研究价值。 2017年,我们申报了全国高校古委会项目“浙南诉讼文书校注”,主要以这两宗珍贵的浙南诉讼文书为整理对象,利用文献学、文字学、历史学的知识,对其编目、定名、校录、注释,现已全部校录完毕,预计2020年出版。 (三)土地契约 土地契约,简称地契,即买卖土地双方所立的契约。地契蕴含着丰富的历史文化信息,记录了不同历史时期土地交易、产权转移和缴纳税费的真实情况,甚至反映了某一历史时期的社会、经济、政治、文化的发展状况。中国契约文书博物馆所藏地契总数超过5万件,时间跨度近七个世纪。其中包括珍贵的元代地契4件、明代契约200余件,以及大量的清代、民国地契,几乎涵盖了元末以来的各个时期。地域上基本覆盖了浙江大部分地区,尤以浙南地区数量最丰。每一张地契都是当时社会生活的活化石,对于研究我国的土地产权制度、税赋制度以及生产生活等状况都具有极其重要的价值。

图13 明嘉靖十一年(1532)遂昌县一都李豪卖山契

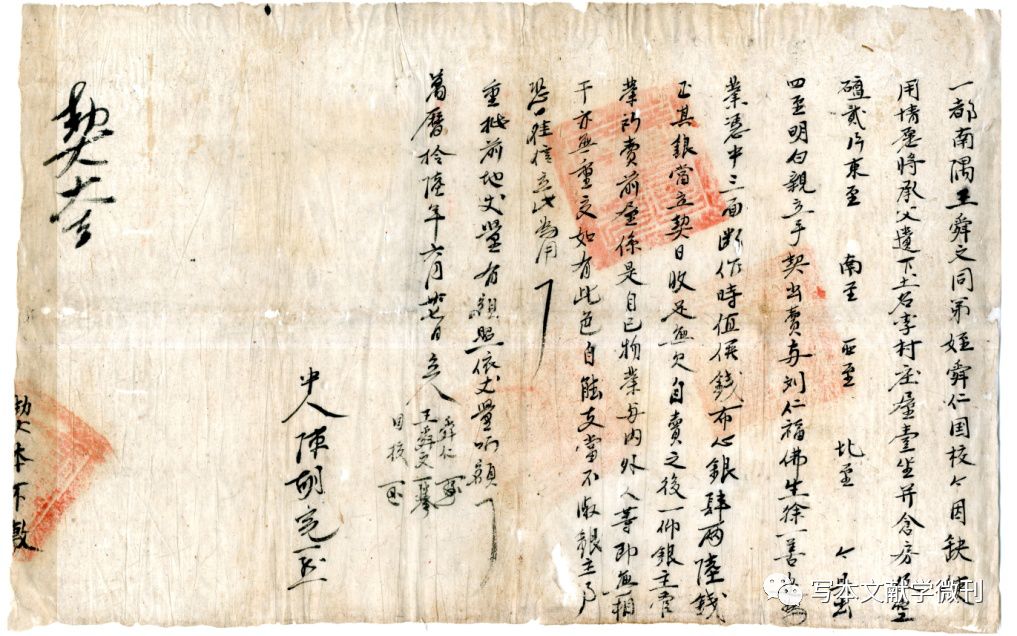

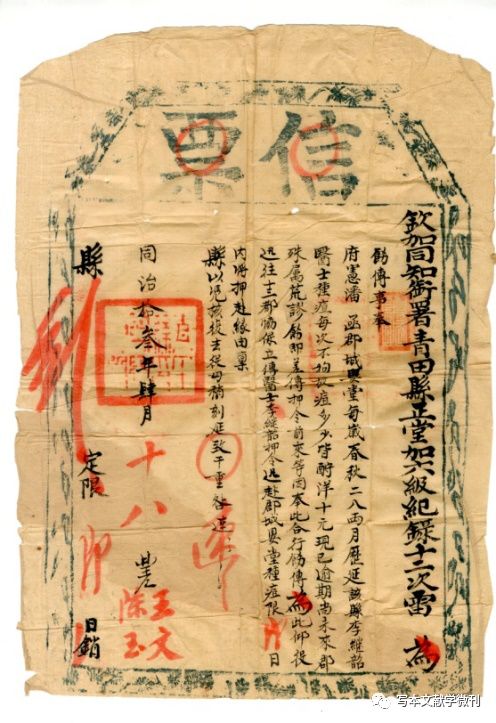

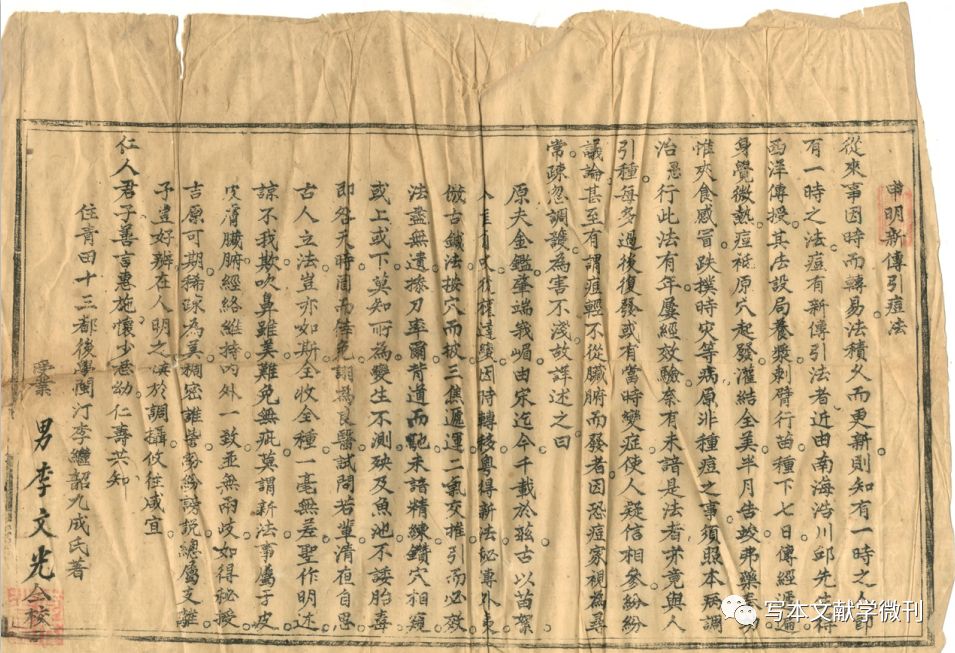

图14 明万历十六年(1588)遂昌县一都王舜文等卖房屋契 (四)医学文书 以专题形式收集医学文书是当下各地博物馆的主流,但这种收集方式破坏了民间文书本身的系统性、完整性、关联性和延续性。而中国契约文书博物馆在收集与医学相关的文书资料时,避免了碎片化的问题,更注重资料的整体性和系统性。比较有代表性的是,2014年浙师大古文书学术研究团队在丽水青田县西源村李氏家中整体性收购的其祖上遗留的862件文书,其中包括种痘官谕、痘科局禁示、种痘手稿、痘科账本、牛痘章程、引痘法、痘科医书,以及大量白契、红契、票单、信票(图15)、书信等资料。这批种痘文书数量大、种类丰富、彼此相互关联,成为清末江南种痘研究的重要史料。

图15 清同治十三年(1874)青田县传医士李继韶迅赴婴堂种痘信票

图16 申明新传引痘法 (五)教育史料 中国契约文书博物馆收藏了浙江等地大量的教育史料,包括明清杂字、科举文选、选拔贡卷、民国课本、学田捐据等等,尤以杂字最具特色(图17)。所谓杂字,即主要流行于民间的非正规识字教材,宋代以下简称“杂字”。其多为当地乡村塾师或市井中人编写,因此有较多方言口语,亦多俗字,内容带有明显的地域化特征。今馆藏杂字以清代、民国为主,种类颇多,是民间教育以及语言文字研究的第一手资料。

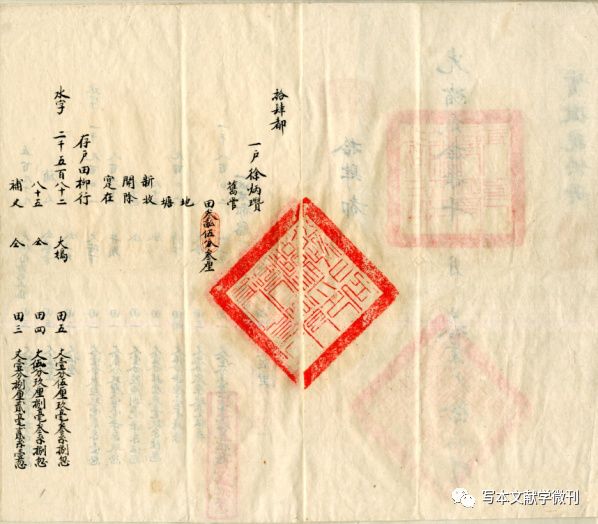

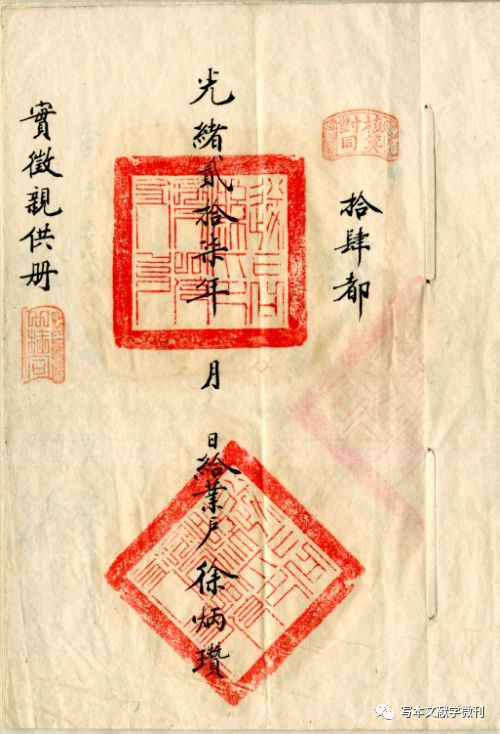

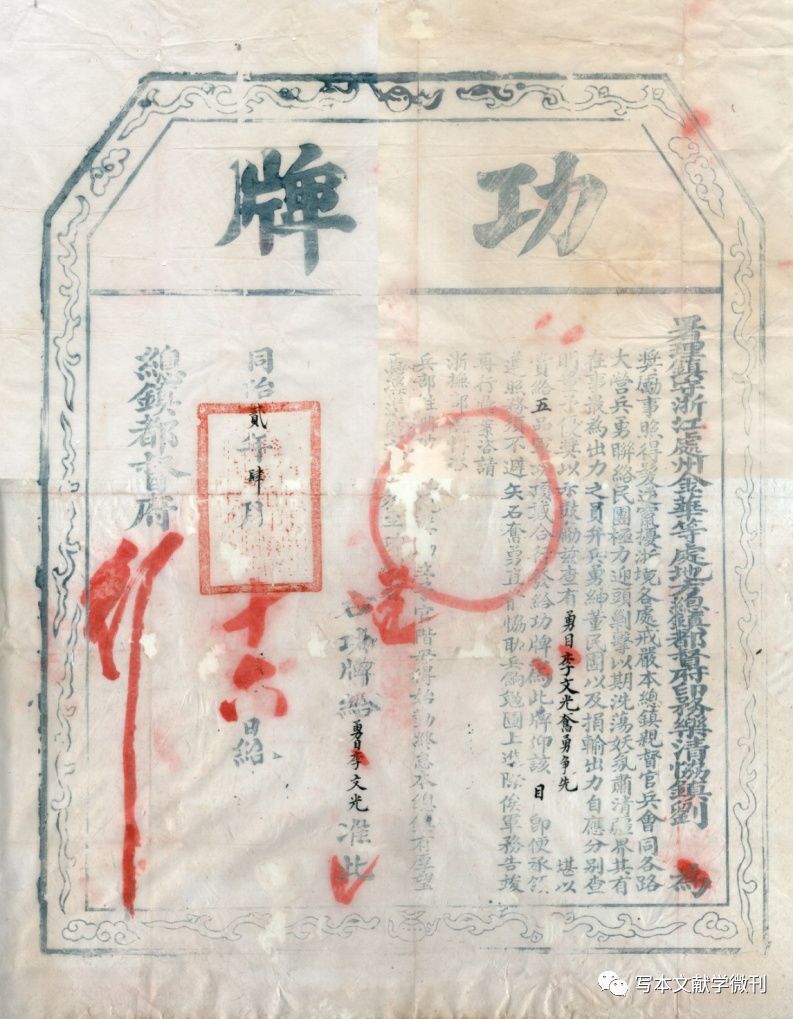

图17 清代写本《粗俗五字经》 (六)县衙告示 在传统社会,告示往往成为官府向民众公布政令、法令和上情下达的重要载体。其内容涉及吏治、钱粮、学务、军务、盐务、荒政、狱政、词讼及社会风俗等各个方面。近年来,随着学者研究视野的向下转移,告示渐有受到历史学、法学、传播学等多学科研究者重视的趋势。中国契约文书博物馆收藏了一些明清以来浙江等地的告示原件,其中乾隆十七年松阳县(1752)为四庄轮管芳溪堰事颁布的告示,其篇幅之巨(长180厘米,宽95厘米),国内罕见,而且其中提到的古代“圳长”制,是研究古代基层水利管理的重要史料,具有很高的文物价值和学术价值。 此外,中国契约文书博物馆还收藏了实征册、归户册、分家书、账本、护照、功牌、命书、书信等各类文书,基本上是以归户的方式搜集而来。大量具有系统性与连续性的土地、财产、税赋、宗族、民俗、商业的民间文书,是零距离接触民间社会的历史档案,成为研究基层组织、赋役制度、产权关系、乡村社会的最好资料。

图18 光绪二十七年(1901)遂昌县十四都徐炳瓒户实征亲供册

图19 同治二年(1863)浙江总镇都督府颁发给李文光五品军功的功牌 总之,浙江师范大学所藏民间文书是反映元明以来民间经济活动、地方社会生活的第一手资料,既具有鉴古观今的重要文物价值,更具有研究地方社会和历史文化、经济、法律、语言等多方面的重要学术价值,陈支平教授就曾指出:这批文书“堪称中国东南区域搜藏和整理民间文书最具学术积累的文献宝库”。 原标题《浙江师范大学藏民间文书的基本情况与史料价值》 (责任编辑:) |