|

仕事を辞めて次の仕事を探している期間だったり、 自営業で収入が減少してしまったりした場合に、年金の支払いを猶予してもらうことができます。その場合、受け取る年金の額は少なくなりますが、実はあとで支払うこともできるのです。 これを「年金の追納」と呼びます。年金を追納すると、どんなメリットがあるのでしょうか。年金の支払い状況を確認する方法や、年金追納の期限や加算額などとあわせて、行政書士でファイナンシャルプランナーの池邉和美さんに解説してもらいます。 目次

年金は追納したほうがいい!追納で得られる2つのメリット。

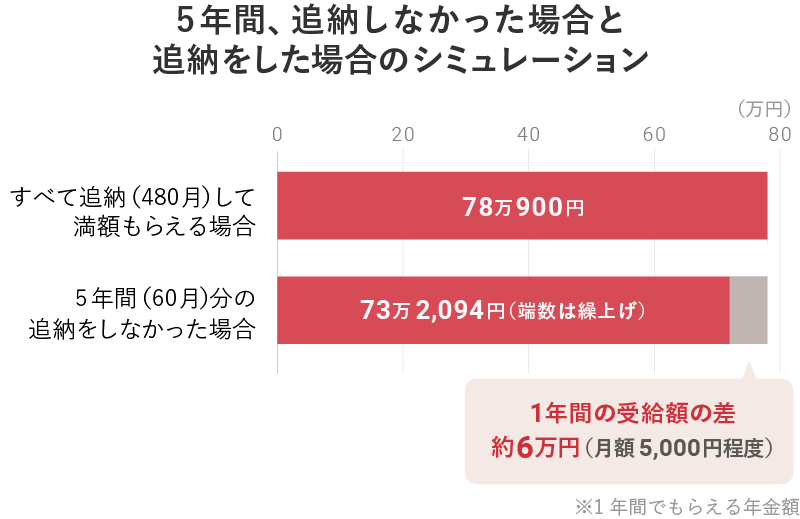

年金を追納すると、2つのメリットがあります。それぞれ説明してきたいと思います。 年金受給額が増える。年金を追納する最大のメリットは、年金の受給額が増えることです。国民年金(老齢基礎年金)の受給額は、下記のように計算されます。 国民年金(老齢基礎年金)の受給額=満額×納付月数/480月 満額を受け取れる場合の金額は年度によって異なり、令和3年度で年額78万900円、月額にして6万5,075円となっています。 年金の未納期間があった場合、納付できなかった年金保険料を追納することで納付月数が増える扱いになるため、受け取る額も増えることになります。 満額の場合だと老齢基礎年金の1年あたりの受給額は78万900円です。例えば5年間(60月)分、追納をしなかった場合、下記のような計算になります。 78万900円×(免除60月×8分の4 + 納付月数420月)/480月)=73万2,093.75円

端数処理して73万2,094円です。年額にして約5万円の差、月にもらえる金額に換算して4,000円程度ですが、何年も積み重ねていくとけっして小さな金額とはいえないでしょう。 社会保険料控除が適用される。年金を追納すると得られるもう1つのメリットが「社会保険料控除」が適用される点です。原則的には、年金の追納分は社会保険料控除の対象となり、所得税と住民税が軽減されます。 ご自身の年金に未納があるかどうかを知る方法は2つあり、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で未納があるかどうか確認することができます。 年金はいくらもらえる?「ねんきん定期便」の見方をシンプル解説【解説図つき】 国民年金保険料の追納制度とは。

そもそも、国民年金保険料の追納制度とは、どんな制度で、なぜ生まれたのでしょうか。 大前提として、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が義務づけられており、保険料を支払わなければなりません。 ただし、まだ学生で働いていない場合や、社会人でも収入が不安定で、年金の支払いが困難な場合があります。そんなとき、学生納付特例制度や、収入減少による保険料免除制度や保険料納付猶予制度を用いれば、年金の支払いを猶予してもらうことができます。 しかし、保険料の免除や納付猶予、あるいは学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、受け取ることのできる年金額が少なくなってしまいます。そのため、あとから追加で支払えるという制度が「追納制度」なのです。 ただし、追納できるのは、「手続きをしたうえで、免除期間や猶予期間がある人」に限られています。単なる未納の人は追納できません。国民年金の保険料は、納付期限から2年以内に納めなければ未納が確定してしまいますので、注意しましょう。 参考:日本年金機構「Q.保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか 。」 年金追納の方法。年金の追納を行う場合は、年金事務所で申し込みをします。申請用紙は、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。郵送での提出も可能です。 参考:日本年金機構「国民年金保険料追納申込書」 申し込み後、厚生労働大臣の承認を受けてから、年金事務所より納付書が渡されるという流れになります。ただし、口座振替やクレジット納付は対応していません。納付書を使用して、納付期限までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニにて納めてください。 参考:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」 年金追納の期限。年金の追納には、期限があります。追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られているので、追納を希望する場合は、早めに手続きをするようにしましょう。 また、追納は、保険料の免除や納付猶予、あるいは学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則的に古い期間の分から納付することになります。 参考:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」 年金追納の加算額。追納をする場合、加算額が上乗せされる場合があります。保険料の免除や納付猶予を受けた期間の翌年度から、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に対して、経過期間に応じた加算額がプラスされます。 参考:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度 」 年金保険料の免除制度。先ほども説明しましたが、収入の減少や失業等によって国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、「国民年金保険料免除」の申請を行うことができます。本人が申請書を提出し、申請後に承認されると、保険料の納付が免除されます。 免除される額は、全額免除、または一部免除(4分の3、半額、4分の1)の4種類があります。この免除の種類でどれが適用されるかについては、それぞれの前年所得をもとに、審査によって決定されます。 たとえば、令和3年度中に追納する場合、追納保険料の額は下記の表のとおりです。 令和3年度中に追納していただく際の追納保険料額 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除平成23年度の月分 15,350円 11,510円 7,680円 3,830円 平成24年度の月分 15,200円 11,400円 7,600円 3,800円 平成25年度の月分 15,180円 11,380円 7,590円 3,790円 平成26年度の月分 15,330円 11,500円 7,660円 3,830円 平成27年度の月分 15,650円 11,740円 7,820円 3,920円 平成28年度の月分 16,310円 12,230円 8,150円 4,070円 平成29年度の月分 16,520円 12,390円 8,260円 4,130円 平成30年度の月分 16,360円 12,260円 8,180円 4,080円 令和元年度の月分 16,410円 12,310円 8,200円 4,100円 追納加算額はありません 令和2年度の月分 16,540円 12,400円 8,270円 4,130円 追納加算額はありません 参考:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」 追納には期限があるのは前述したとおりですが、加算額がかからないようにする、あるいは、少なくするためにも、なるべく早めに追納を行うことが大切です。 年金未納期間の確認方法。年金未納期間の確認方法については、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を参考にしてください。猶予が認められたうえでの未納期間が、どれくらいあるのか表でわかりやすくまとめられています。 【まとめ】老後の備えの1つとして、まずは年金未納分の確認と追納を検討しましょう。将来、どれくらいの年金が支払われるのか。 そんな不安ばかりが先行しがちで、つい忘れてしまうのが、支払い免除や猶予などによる未納期間です。たとえ年金支給額が将来的に減ったとしても、国民年金保険料の納付月数が満額に近ければ近いほど老後の備えになると言えます。該当する方で、資金に余裕がありそうならば、ぜひ年金の追納を検討してみてください。 写真/Getty Images 池邉 和美(旧姓:山田 和美) ※ この記事は、ミラシル編集部が監修者への取材をもとに、制作したものです。 |