|

虽然在现代文当中,“官吏”一词并不罕见。但其含义相较于古代却已发生了巨大变化——今人大多分不清“官”与“吏”的具体区别,经常错误地把他们混为一谈。事实上,公众印象里那些高谈阔论的科举文官,没有一个是“吏”。而那些身份卑微的下层胥吏,几乎永远没有机会晋升为“官”。不过,也别太小看作为基层公务员的胥吏。他们同样能依靠手中的执法权作威作福,甚至反过来夺取官员的权威。 官与吏,两个截然不同的概念 在中国古代官场上,官和吏是两种概念。吏专指在官府中承办具体事务的人。 吏和官的最大区别之一,就是无论品秩多么低微的官员,都由中央政府任命,且总具有一定程度的决策权;而吏则大多是地方政府雇用的执法人员,特别是州县衙门内的吏员,都由地方政府选拔,理论上没有任何决策权力。

(武侠剧中威风凛凛的捕快其实是吏的一种,连未入流的官都比不上) 两者在社会地位上可谓是云泥之别。《官箴》开卷就提出当官的须“事君如事亲,事官长如事兄,与同僚如家人,待群吏如奴仆,爱百姓如妻子”。给文官办事的吏被公然视为“奴仆”,连百姓都不如,其中的鄙视不言自明。因此不少清高的读书人宁肯种地也不肯为吏。如宋濂所著的《王冕传》提到,李孝光欲推荐王冕去州衙为吏,王冕骂他道:“吾有田可耕,有书可读,肯朝夕抱案立庭备奴使哉?” 不但地位低,吏员的俸禄也很低。据《梦溪笔谈》记载:“天下吏人,素无常禄,唯以受赇为生,往往致富者。”朝廷是根本不发工资的,吏员需自己动手搜刮收入为生。而且更糟糕的是,除极少数时期外,绝大部分吏员不可能升职为官。 可能有朋友会奇怪,这种无地位、无高薪、无升职前景的三无职业,怎么能像官员一样作威作福呢?

展开全文

(王安石变法时,样样开源节流,却舍得为吏员发工资,以改善腐败的情况。从此以后,州县吏员的收入较之从前要改善得多,但也并不丰厚。) 吏强官弱的吏员世界 首先,古代各级衙门用的主官,多为通过科举走上仕途的知识分子。他们文采飞扬,但没有经过吏员那样的岗位历练,缺乏处理地方行政的经验。如果没有吏的指点,很多官员根本无法完成行政工作。这样一来,很容易发展成吏员包办一切,只在文件盖章时需要官员。文官当然容易被吏员耍弄于鼓掌之间。 《折狱龟鉴》就提到,宋朝时吉水县衙门的吏员每逢新官上任,必唆使人前来告状。诉讼的案情复杂,每每把新官搞得焦头烂额。等官员畏惧时,吏员们便趁机提出“替老爷解决麻烦”,之后办案权就落到了他们手里。

(汉初名相萧何同时也是刀笔吏祭祀的“衙神”,被认为是吏的祖师) 以上还只是昏官上任后被奸吏欺凌。即使是具备充分政务处理能力的官员,也未必斗得过这群地头蛇。 吏员大多由当地乡绅土豪推选,或者出自世代为吏的家族,或者师从当地的老吏。他们世代盘踞地方衙门,常与奸人勾结,组成庞大的关系网络。而那些被朝廷派来的外地官员,就是再精通政务,一个人也不可能处理完全部公文,总会有大量工作需要交给吏员完成。在人治背景下,有些政务长期由某官吏负责,其他人甚至都不懂其中的运作方法。如果少了他们,整个衙门都无法正常运转。这种情况下,一个外来文官再有本领又能拿什么对付这群地头蛇呢? 例如,《妙香室丛话》就记载,清朝咸丰三年(1853),福建晋江县县令出缺,巡抚派王子符去做代理知县。但王子符却不愿上任。即使闽抚要为此参他,他也不去。原因竟是晋江县衙的胥吏贪腐严重,导致每年的税都收不齐。而那里的老百姓在纳税时,已养成“只知有里书之收字,不复重县令之串票”的习惯。文官根本管不了,连账簿都查不到。“即吊查册籍,亦如理乱丝”,根本无从整理。王子符表示反正去那地方当官税是收不齐的,早晚都要被参。与其去了被参,还不如干脆不去。当然,王子符这类官员做事儿起码还有点底线,换了别人可能就是过去大捞一笔了。

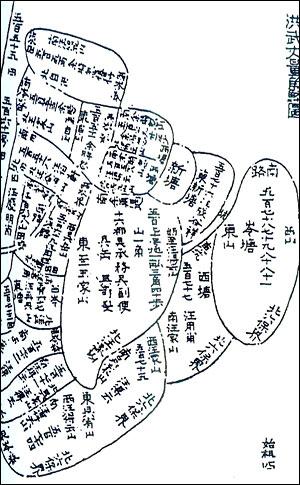

(明清的土地登记图册——鱼鳞图册,寻常人确实难以看懂) 但就算要同流合污,想多贪钱也没那样轻松。官员贪污免不了要让吏员打点关系,结果往往是吏员所得比官员还多。假使东窗事发,被处罚的往往也是官员。 《泾林续记》记载,元代长州县衙库吏勾结当地县尹贪污库银。县尹白条支用库款达一万多两,库吏再按其支用日期和细目逐项加倍填写数字,这就把自己的贪污罪名全归到了县太爷名下。等到肃政廉访使来巡察官纪官风时,他把这本假账目往上一交,自己带着赃款跑了。全部的罪责都由县尹承担。 所以衙门里一旦有库吏亏空之事暴露,州县衙门的文官首先要设法替吏员隐瞒,让他想办法弥补。不然逼急了,搞不好遭殃的反而是自己。

(水浒传中的宋江就是一个黑白通吃的小吏) 如此种种,朝廷的司法部门难道处理不了吗? 南宋干员蔡杭(时任江东提刑)的经历为我们揭示了更多怪象。当时蔡提刑审讯弋阳县胥吏孙回、余信残暴害民一案,在传讯证人调查时,他们居然“乃敢率弓手正等二十余人,以迎神为名,擒捉词人”。当蔡杭查证确凿定罪缉拿后,又“拒而不出,方且酣饮娼楼,扬扬自得”。 这些胥吏贪污的数额“据狱中供招,虽未及万分之一,然孙回计一万一千七百余贯,余信计一万八百余贯”。须知熙宁三年(1070),北宋整个中央政府所属各部门之吏禄支出,总数也只有三千八百三十四贯(《梦溪笔谈》)。这两个小吏仅仅是招供的数额就已六倍于此。这等罪大恶极之人,按说逃不过一个“死”字,可实际判决结果却仅仅是脊杖刺配。 各位读者是不是感觉太轻了?然而即便如此之轻,县衙之内也竟是说情声,理由貌似还很正当:“皆谓本县纲解首尾, 皆在孙回名下,欲得了办毕日行遣。”换言之,本县的全部财政工作都是由他负责,流放了他全县的财政都将瘫痪。总不能你蔡提刑办了案子收嘉奖,弋阳县整个县衙的官吏一起跟着倒霉吧?结果蔡提刑只好宣布,在有人能接手犯人的工作之前,罪犯继续从事“公务”。此等证据确凿的恶徒,最终都能逍遥法外,其他小奸小恶之徒又何惧之有?无怪乎宋朝有人发出“吏强官弱,官不足以制吏”的感叹了。

(“明镜高悬”对古代百姓只是一个难以企及的梦想,大部分时候现实是“官府衙门八字开,有理没钱莫进来”) 吏员没有升职空间,工资也难以维持温饱。所以他们在得势之后,贪赃枉法就成了唯一的人生追求。明代有人说“天下有一介不取之官,而无一介不取之吏(《三垣笔记》)”,就是指这种情况。 官老爷们的反击——家人世界 前文说了种种胥吏的嚣张之举,难道官老爷就真的没有一招应对之策吗? 当然有!到明清时期,最有效的手段就是带上几十名亲戚朋友同乡幕僚,组成“自家人”团队浩浩荡荡前去上任。这些人都是官老爷自己找来的帮手,与国家政府没有关系,全部由官老爷自己养活,和主人是一荣俱荣一损俱损的关系。而且“自家人”大多都熟悉公门业务和规矩,官老爷把他们分配到衙门的各个角落,让他们成为自己的耳目、手脚,以便与地头蛇争斗。 我们比较熟悉的师爷,就是“自家人”的角色之一。其实师爷并非朝廷标配的官职,而是协助老爷处理公务的幕僚,以便减少对当地刀笔吏的依赖。

(包青天的师爷公孙策也是吏) 不过,以官老爷的工资,要养活几十名“自家人”也略显困难。所以带上这许多“自家人”,他们的吃穿用度自然免不了要从老百姓那里索取。毕竟带上他们的目的是为了让自己当官舒坦,老百姓过得如何并不在考虑之中。 可以说,在这场官与吏的权力斗争中,最后不管是谁得势,对古代百姓来讲都没有什么好处。返回搜狐,查看更多 (责任编辑:) |