|

奥运会记者水平 奥运会正热烈展开,期间部分记者的表现引发了关注。孙颖莎遭遇了令人费解的提问,幸好凭借她的机智应对,未落入预设的陷阱。而全红婵作为人气选手,因年龄小、经验不足,常成为记者挖掘新闻点的目标,处境颇为尴尬。

运动员接受访问多为常态,尤其是面对央视记者,虽然拒绝采访的权利被保留给感到疲惫或情绪不佳的选手,但实际上,由于与跟踪报道的记者建立了熟悉关系,直接拒绝的情况较为少见。然而,体育赛事中,个别记者却试图挖掘娱乐化的新闻角度,显得格格不入。

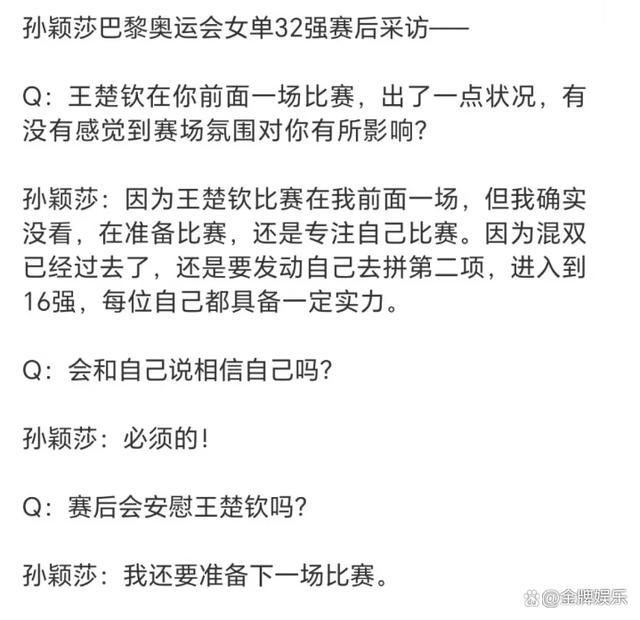

例如,某次采访中,有记者向王楚钦询问教练暂停时的具体对话内容,孙颖莎巧妙回避了这一敏感问题。这反映出部分中国记者的专业素养亟待提升,尤其是在国际舞台上,当中国运动员遭受不公对待时,国内媒体不仅未能充分声援,反而有时对自家运动员提出过分苛刻的问题,形成鲜明对比。

本届赛事中,不少媒体采访所提问题质量欠佳,缺乏深度,或是难以作答,与比赛本身关联不大的提问屡见不鲜。尽管解说水平稍胜一筹,但仍存在过度渲染情感、不尊重运动员的现象。有些“前线记者”倾向于夸张叙事,无视运动员的感受;而部分解说员则倾向于做出超越嘉宾和教练的专业评判,这种不恰当的“专业指导”常令观众感到无奈。 (责任编辑:) |