|

所谓官制,就是关于官的制度,包括设官制度、选任制度两个基本方面。设官制度,指机构设置,长官、佐官和属官的名称、员额、品级、职掌等。选任制度,指官吏选拔、任用、考核、监督等。同时,还有与之相关的种种待遇、特权以及奖罚等诸多具体的规定。就设官制度而言,自秦汉至明清,中央机构设置就有府、寺、台、省、监、院以及司、署等不同的名称和变化,地方机构也有郡、县、州、道、府、路、省等的先后建置和变化。设官名称,更是多不胜数。以我们编纂的现今收词最多的《中国历代官制大辞典》为例,共收词目21600余条。根据我们的估计,各种职官名称总不下几万种。最使人感到复杂不清的是,虽然各朝各代设官大都有员额、品级、职掌等具体规定,但在实际执行中往往出现各种情况,如同名异职或同职异名、品级不高而职权很大或官品虽高却又无实权,以及名实不符、本官不掌本职而他官兼领等等。以选任制度来说,也是错综复杂:选官途径多种多样,交互而行;任用方式各有不同,名目互异;监察监督,纵横交错;考核检查,具体细密。至于各种待遇、特权和奖罚的规定,更是繁琐纷杂。 限于这本小册子的性质,这里主要介绍历代统一王朝的官制,不涉及周边少数民族地方政权的官制。因为是讲官制“史”,所以采取按系统叙述的写法,以求通过各设官系统的前后变化,反映整个古代官制的演变概貌。书后附录《主要朝代设官系统简表》,读者可对照参阅。 在分系统介绍之前,先讲一点如何了解和把握古代官制的问题。

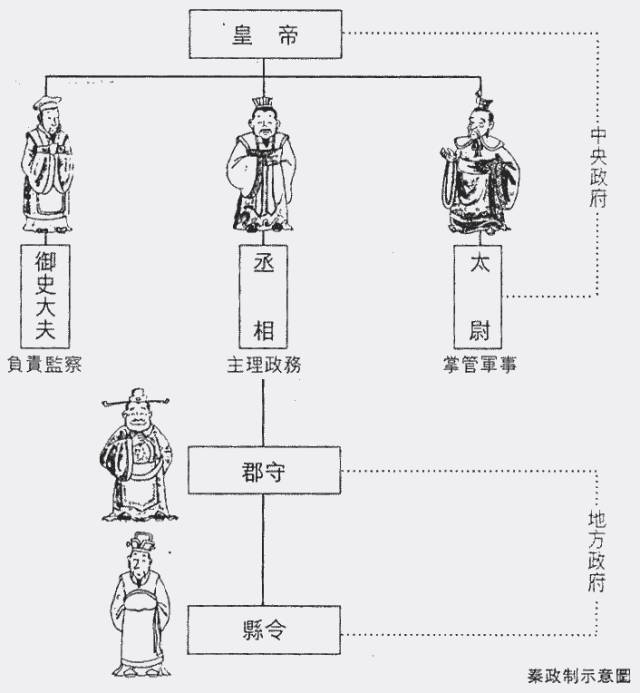

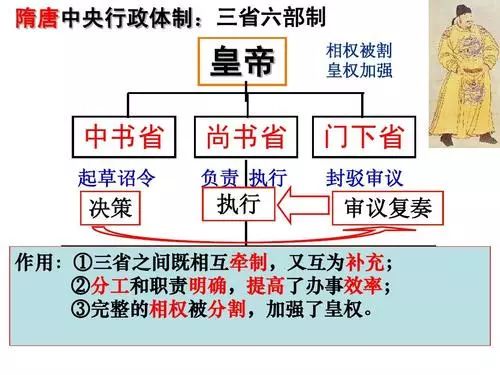

1 历代官制的演变线索 自夏朝建立国家,设官分职,4000年来官制几经重大变革,头绪繁杂。但是,只要抓住要领,变革的基本线索还是可以寻摸得出的。 夏商周三代,是以宗法关系为基础的王权时代,大体上可以算是一个阶段。朝廷设官,主要分为宗教官和政务官两大系统。宗教官通过占卜等形式为王提供决策依据,政务官则为王的家臣,为王处理日常事务。随着实际政务的增多,政务官势力增强,宗教官地位下降,在西周形成“卿士寮”主政务、军事,“太史寮”主宗庙、文教的格局。由于实行分封,地方上形成诸侯封国、卿大夫封邑的等级。这时,王与诸侯、卿大夫都是世袭。 经过春秋战国的社会大变动,秦始皇统一六国,开创了皇帝专制集权的新体制,并延续了2000余年。各朝皇帝世袭,大小官吏均不再世袭,而由皇帝或朝廷任免。在2000年间,设官制度有多次重大变革,反映着整个国家体制的变化,可以分为四个阶段。 秦汉时期,朝廷设官确立起政务、军事、监察三大主干。丞相辅佐皇帝、掌理政务,太尉掌武事,御史大夫(或御史中丞)掌监察,被称为“三公”。同时,健全了“九卿”分掌具体事务的机制。丞相辅政,事权日大,往往对皇权构成某种威胁。皇帝不断用亲近掌握政务中枢,以取代或分割丞相事权,成为历朝宰相名称和职权不断变化的基本原因。汉武帝以中朝主决策,以三公掌外朝,尚书台逐渐演变为中枢决策和发号施令的机构,三公只能听命执行而已。地方设官,实行郡县制。郡设守、尉、监,对应于朝廷三大主干;县则设令(长)、丞、尉。 魏晋至隋唐,朝廷设官逐渐确立三省制。中书省出诏令,门下省掌封驳,尚书省主施行,三省长官共为宰相,同掌国政。尚书省所属六部二十四司,经魏晋南北朝的演变,最终在唐朝完备并定型。尚书省六部与具体事务部门“九寺”、“五监”的对应关系,也得以明确。殿中省、内侍省等宫廷事务机构与政务机构分置,表明此间设官制度的一种进步。监察机构独立,御史台分置三院,考察京官、地方官趋于细密,监察机构受监察,反映着这一时代特点。地方设官,逐渐由郡、县两级向道、州(郡)、县三级发展。

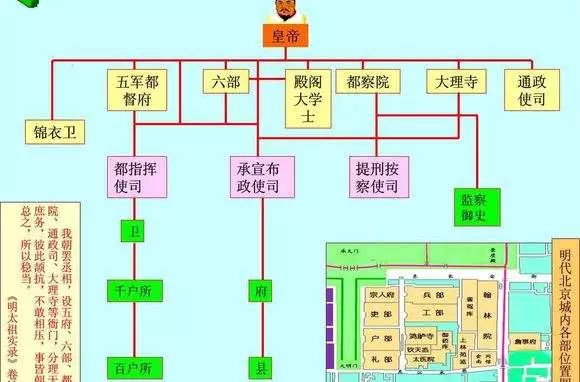

自中唐开始,朝廷设官和地方设官都出现了新的变化,到元朝大体为一个阶段。首先是翰林学士和枢密使介入中枢决策系统,相权(中书门下)被进一步分割。翰林学士在宋朝始终参与重大决策,掌握出令权。枢密使由宦官转为士人担任之后,逐渐成为最高军事机构的长官。随之,先前的三省分权逐渐归一,形成中书省统六部的体制。其余的九寺、五监等事务部门,或合,或废,或改置。台、谏趋一,以谏官监察百官,增加派出机构监察地方,是这一阶段监察制度变革的总趋势。到了元朝,重又形成“中书省总政务,枢密院掌兵要,御史台纠百官”的新的三大主干并立的格局。地方设官,在经历了由两级向三级的转变后,出现行省制,成为后来分省制的开端。 明清时期,皇帝专制集权走向极端,朝廷设官最大的几项变革是:①废除秦汉以来形成的丞相辅政制度,废除魏晋以来形成的尚书、中书、门下三省机构。皇帝的秘书班子即翰林院学士入值午门,参与机务,发展成为内阁,六部直属皇帝。清朝又于内阁之外,另置军机处,为皇帝处理政务的办事机构。②罢枢密院。明朝以五军都督府掌军旅之事。③御史台作为独立的监察机构历经千余年之后,被都察院所取代。在以监察御史分察京官和州县官之外,又设六科给事中分察六部。地方设官,撤销行省,改为承宣布政使司(习惯上仍称省),以布政使掌管一省民政、财政。监察地方的总督、巡抚,最终演变为地方最高军政长官。

2 古代官制的基本特征 在大体把握了历代官制演变线索之后,再来剖析一下古代官制的基本特征。 官是替君治民的,这正是古代官制最本质的特征,即官为君设。如果说夏商周三代还有一层宗法关系蒙在上面,使得这一特征不够直观,那么自秦始皇以下,便赤裸裸地显现出官为君设的这一本质特征了。“秦兼并天下,建皇帝之号,立百官之职”,开创了皇帝专制集权下的官僚政治格局。随之,“丞相诸大臣皆受成事,倚办于上”便成为两千年来为官者的不变信条。就是在最为后代推崇的“贞观之治”的时代,唐太宗接纳谏诤也是以“忠君”为前提的。所谓的“主纳忠谏,臣进直言”,旨在臣要忠君、为君效命。至于像五代后梁宰臣敬翔那种“虽名宰相,实朱氏(梁太祖朱温)老奴耳”的情况,倒是反映出高级官僚对皇帝的某种人身依附关系。效忠皇帝,俯首帖耳,唯命是从,便成为古代官僚的真实写照。因此,皇帝个人的政治素质以及个性、涵养、兴趣等等,对于官僚群体便有着决定性的影响。所以,每当“君明相贤”之世,其政必举;而当君昏臣庸之时,其政必乱。 官既为君而设,就必然要以忠君为核心,建起一套严密的管理机制,以保证为君者选任官吏得心应手,这是古代官制的又一基本特征。自隋唐形成的科举考试制度,一直延续到清末,成为历代选拔官吏的最主要途径,这在世界上是独一无二的。通过考试吸引更多的人才参加公平竞争是可取的,但以“经义取士”又将天下才智之士牢牢地套在了“忠君效命”的观念当中。所以,在唐朝便有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”而唐太宗也颇为得意地说:“天下英雄入吾彀(音ɡòu,意为圈套)中矣。” 实行品级、俸禄制,目的自然是使为官者随时想到“食君之禄,为君效忠”。考课、监察、回避、致仕等制度,虽然有管理官员制度化的一面,但也有君对臣更加严密控制的另一面。以考课而论,历代制度不尽相同,但考课标准、办法、程序、奖罚等,大体都做到了制度化、法律化。以官员的素质、政绩决定其官阶进退、俸禄增减、官职大小,这无疑是可取的。但其考课标准又非常明显地以“忠君”为主旨,只要效忠皇帝、死心塌地为皇帝卖命,便会升官增禄,甚至耀祖光宗。回避制度,不可否认是防止营私舞弊、朋党为奸的一项措施,但也要看到,从其创制之始便是皇帝为防范臣下结党而设。 官事君,君防官。除了严密的管理制度,在设官分职的基础上,更建起权力制约机制,这也是古代官制体系中的一大特点。自秦汉起,在皇帝之下形成了丞相总政务、太尉主兵事、御史大夫掌监察的三权并立格局。魏晋至唐宋,则是三省并立,中书省取旨,门下省覆奏,尚书省施行,被视为古代最佳的权力制约机制,为世界各国所不及。元世祖说,中书省(主政务)是左手,枢密院(主军事)是右手,御史台(主监察)是医两手的,非常形象地表明了三权的制约关系。权力制约,其出发点是为了防范大臣擅权,避免皇权旁落,试图用以牵制整个官僚系统。因此,历朝历代的皇帝在设官分职的同时,又无不想方设法建立种种权力制约机制。贞观年间,尚书、中书、门下三省分权,既相互制约又相互配合,在多数的情况下是为着减少施政的失误。但这种情况,在整个古代算是特例。其他时期,这种制约机制虽然也能在某一阶段起到权力制约的作用,但又使得官僚机构叠床架屋,冗官冗员充斥,大大地降低了办事效率。宋朝将官员的官称与实际职务分开,实行官、差遣与职分离的制度,三者交互并用,不单单相互掣肘,影响效率,更增添了一层驱策官员的手段。 与制约机制相关联,还形成两个反映设官变化趋势的特点:一是朝廷设官始终存在着一个由内官向外官转换的趋势;二是地方设官往往由派出的监察官转换定型为郡、县之上的最高行政长官。

先说朝廷设官的转换。战国时期,各国国君的家臣、奴仆,一变而为其国的官员。西汉武帝以后,为削弱丞相事权,以内驭外,不断扩大内朝(中朝)的权力,提高少府属官尚书令、仆射等的地位,赋予其参决机务的职能,最终使尚书台成为中枢决策机构,连丞相都只能是奉命执行而已。尚书台(省)事权膨胀,走向外朝,中书、门下即取代尚书在内朝的作用,掌诏命之事,参与决策。经魏晋南北朝的变动,中书省、门下省也最终走向前台。隋唐时期,形成中书、门下、尚书三省并立朝廷、共参国政的新格局。中唐以后,皇帝的秘书班子介入决策,翰林学士被视为“内相”。宦官充任枢密使,枢密、宰相共参国政。于是,又出现新的“以内驭外”之势。五代之际,枢密使改用士人,枢密院便转而成为外朝最高军事机构。明朝的内阁,即继承宋朝翰林学士院之制,由后台走向前台,成为相当于宰辅的中枢机构。总之,朝廷设官,既需要有替皇帝处理政务的宰辅,又担心宰辅事权过大,威胁皇权。于是,便制造出一个“以内驭外”的形势,由内廷控制外朝。内朝事权扩大,必然取代外朝,便再设置新的内廷,控制被取代后的新外朝。如此往复,造成中枢机构或宰辅制度的不断变更。 地方设官的转换,主要在郡、县两级之上的建置。汉朝分天下为十三部(州)作为监察区,每州以六百石的“秩卑”、“任重”的刺史监临二千石的郡守,以小驭大。随着刺史事权的不断扩大,到东汉末刺史便由单纯的监察官发展为总揽一方大权的行政长官了。从此,六百石的刺史,一变而为二千石的州牧。宋朝在州一级地方行政设置之上,也有一个称作“路”的监察区,以转运使司掌管一路大权,实行对府、州的监督,成为由地方监察区向行政区过渡的一种形式。到了元朝,路转变成为行中书省,正式作为常设的地方行政机构被确定下来。明朝为监察十三布政使司(省),不定期地派出带都御史、副都御史、佥都御史衔的总督、提督、巡抚、总督兼巡抚、提督兼巡抚等官员,监察某一地区的全部或某一方面事务。总督、巡抚相对稳定在某一地之后,便逐渐演变为其地的最高军政长官。 最后,还有一个特殊现象应当引起重视。人们通常说:“阎王好求,小鬼难缠。”如果用官制术语来表述,便是“官无封建,而吏有封建”。历朝设官,皆有吏胥。汉朝公卿以掾史起家者,为数颇多。魏晋南北朝,流品始分,吏不入流,也不得与清流为伍。唐宋以下重科举,吏胥之选日轻。不过,吏胥作为官府的具体办事人员,同样是官僚体制不可分的组成部分。然而,吏与官却有着两大基本区别。一是官有任期,并须回避本籍,而吏为常任,基本是土著。长此以往,吏胥变得可以父子兄弟相袭相承,形成世代窟穴公堂的局面。二是官经多方考选,政治素质较吏胥为高,但吏胥长期混迹官场,深谙官场内幕,老于世故,往往阳奉阴违,欺上瞒下,左右官长。尽管吏胥在古代选官系统中所占地位越来越轻,但其在官场中弄权弄法的事情却越来越多,甚至凌驾于官长之上,招摇纳贿,草菅人命。这是古代吏治中存在的一大积弊,但因其不会直接威胁皇权,所以很少有人下大气力去解决。

3 记载官制的主要典籍 自国家形成以后,历代君主无不注重自己政治活动和政治行为的记录。随着设官分职的逐步发展,为适应设官选官的进一步需要,史官记录设官选官制度的典籍也日益系列化了。 《周礼》是最早的一部记录官制的专书,详细记载了西周的官制。虽然历代学者以其为战国年间齐国稷下学派的著述,不尽可信,但又都不能否认它确实反映了春秋以前的制度,只是夹杂了一些战国时期的制度以及后人的设想。同时,更应注意青铜器铭文中的可靠资料。 汉朝以后,编纂纪传史逐渐形成制度。自《史记》创《汉兴以来诸侯王年表》、《高祖功臣侯者年表》、《汉兴以来将相名臣年表》,《汉书》创《百官公卿表》,到《后汉书》创《百官志》,在“二十五史”中形成一个专记职官的系列,或称《职官志》,或《百官志》。“前三史”之后,有“官志”的是:《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《魏书》、《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》以及《清史稿》。其中《宋书·百官志》上溯东汉、魏晋,《隋书·百官志》有两卷专记南朝梁、陈和北朝齐、周的官制。自《旧五代史》创《选举志》之后,《新唐书》、《宋史》、《金史》、《元史》、《明史》以及《清史稿》皆援例编纂《选举志》,详记各朝选官制度。 二十五史之外,典志系列的著述中也有极为详细的官制记载。自中唐出现的《通典》创《职官典》始,逐渐形成《通典》、《通志》、《文献通考》及续“三通”、清“三通”等“十通”系列,其职官部分记述了上古至清末的官制沿革。与此同时,又有各朝“会要”更为全面、系统地记述各朝制度(包括官制)。它们是《七国考》、《秦会要》、《西汉会要》、《东汉会要》、《三国会要》、《晋会要》、《南朝宋齐梁陈会要》、《唐会要》、《五代会要》、《宋会要辑稿》、《明会要》。其详尽的官制记载,可补二十五史的不足。

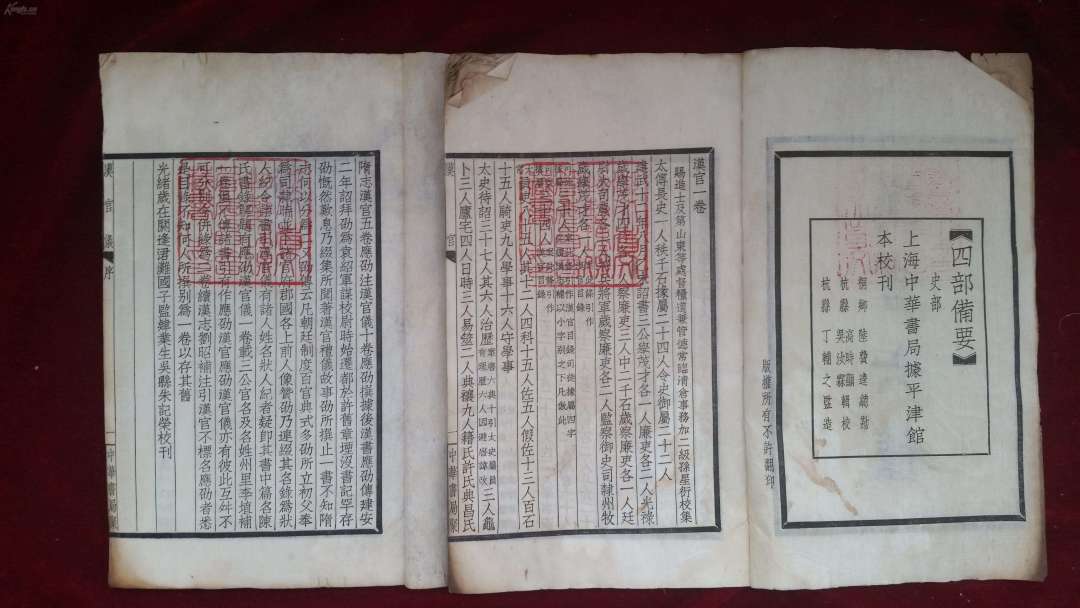

除上述两大基本系列的记载之外,还有一些专记各朝官制的典籍应当注意。 关于汉朝官制的,有《汉官》、《汉官解诂》、《汉旧仪》、《汉官仪》、《汉官典职仪式选用》、《汉仪》等六书。这些书虽然散佚,但清人有辑本,收在《平津馆丛书》、《四部备要》中。六书中,《汉旧仪》专记西汉官制,其余五书则记两汉官制,是研究汉朝各级官署、设官、职掌、员额、沿革等问题的必备关于三国魏晋南北朝官制的,有《三国职官表》、《十六国将相大臣年表》(收录在《二十五史补编》第三册)以及王仲荦著《北周六典》等。 《唐六典》不仅是一部记载唐朝官制的专著,还是一部关于唐朝设官的行政法规,包括朝廷和地方机构编制、职掌,设官员额、品级、待遇等等,注文追述官制历代沿革。 元、明、清三朝,又有《元典章》、《明会典》、《清会典》,颇多官制方面的内容。 宋代和清代,有两部贯通前后的官制著作,一是宋朝孙逢吉撰《职官分纪》50卷,一是清朝官修《历代职官表》,都是比较重要的参考书。返回搜狐,查看更多 (责任编辑:) |