|

(五卅运动爆发时上海总工会的游行队伍) 5月30日,上海工人和学生在租界的繁华马路,进行宣传讲演和示威游行,租界的英国巡捕在南京路上先后逮捕100多人,并突然向密集的游行群众开枪射击,当场打死13人,伤数十人,制造了震惊全国的五卅惨案。 当天深夜,中共中央再次召开紧急会议,决定由瞿秋白、蔡和森、李立三、刘少奇和刘华等组成行动委员会,具体领导这次斗争,组织全上海民众罢工、罢市、罢课,抗议帝国主义屠杀中国人民。 帝国主义的屠杀,点燃了中国人民郁积已久的对帝国主义侵略的仇恨怒火。从6月1日起,上海全市开始了声势浩大的反对帝国主义的总罢工、总罢课、总罢市。从6月1日到10日,帝国主义者又多次开枪,打死打伤群众数十人。英、美、意、法等国军舰上的海军陆战队全部上岸,并占领上海大学、大夏大学等学校。上海人民不惧怕帝国主义的武力镇压,相继有20余万工人罢工,5万多学生罢课,公共租界的商人全体罢市,连租界雇用的中国巡捕也响应号召宣布罢岗。 6月1日,上海总工会成立,李立三任委员长。这标志着上海工人运动从分散的状态开始转向集中的有组织的行动。上海工人阶级在总工会领导下,成为一支组织严密、纪律严格的反对帝国主义的主力军,在斗争中发挥了中流砥柱的作用。6月4日,上海总工会与全国学联、上海学联、各马路商界总联合会共同组成的上海工商学联合会宣告成立,上海各界民众结成了反帝联合战线。 为了打破帝国主义的舆论封锁,推动反帝爱国运动,中共中央于1925年6月4日创办了《热血日报》,由瞿秋白任主编。《热血日报》及时向广大群众传达党指导运动的方针、政策,揭露帝国主义的罪行。6月5日,中共中央发表《中国共产党为反抗帝国主义野蛮残暴的大屠杀告全国民众书》,指出“全上海和全中国的反抗运动之目标,决不止于惩凶、赔偿、道歉等”,“应认定废除一切不平等条约,推翻帝国主义在中国的一切特权为其主要目的”. 在中国共产党的领导和推动下,五卅运动的狂飙迅速席卷全国,从工人发展到学生、商人、市民、农民等社会各阶层,并从上海发展到全国各地,遍及全国25个省区(当时全国为29个省区),约600―700个县,各地约有1700万人直接参加了运动。北京、广州、南京、重庆、天津、青岛、汉口等几十个大中城市和唐山、焦作、水口山等重要矿区,都举行了成千上万人的集会、游行示威和罢工、罢课、罢市。6月11日,汉口参加游行示威的群众行至公共租界时,英国水兵向人群开枪射击,打死数十人,重伤30余人。汉口惨案进一步激起全国民众的愤怒。全国各地到处响起“打倒帝国主义”、“废除不平等条约”、“撤退外国驻华的海陆空军”、“为死难同胞报仇”的怒吼声,形成了全国规模的反帝怒潮。

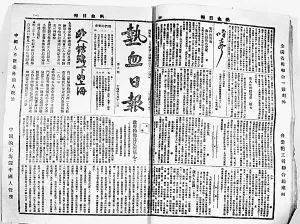

(中共中央创办的《热血日报》) 中国人民反帝斗争得到了国际革命组织、海外华侨和各国人民的广泛同情和支援。在莫斯科举行了50万人的示威游行,声援中国人民的五卅运动,并为中国工人捐款。在世界各地,有近100个国家和地区的华侨举行集会和发起募捐,声援五卅运动。6月7日,日本30多个工人团体举行盛大演讲会,决议声援中国工人团体,同时向日本政府和资本家提出抗议。英国工人阶级积极行动,阻止船、舰、车辆运输军火到中国。五卅运动成为具有广泛国际影响的反对帝国主义的斗争。 五卅运动沉重打击了帝国主义,对中华民族的觉醒和国民革命运动的发展起了巨大的推动作用,大大提高了中国人民的觉悟,揭开了大革命高潮的序幕。中国共产党在领导五卅运动的斗争中受到很大锻炼,培养造就了一大批干部,党组织也得到极大发展,在斗争实践中总结了宝贵的经验,为以后党领导大规模的群众斗争奠定了基础。 五卅运动对党的“四大”有着怎样的历史意义? 一、提出无产阶级领导权思想的正确性得到了彰显 中共“四大”讨论的一个中心议题,是围绕民族革命运动而展开的。会议通过的《对于民族革命运动之决议案》,集中体现了这次全会的主题,在党的历史上第一次提出了无产阶级领导权的问题,明确指出:“中国的民族革命运动,必须最革命的无产阶级有力地参加,并且取得领导地位,才能够得到胜利。”这一重要思想的第一次大规模革命实践,就是以工人阶级为主力,以上海为中心的全国范围内的反帝爱国运动——五卅运动。 上海是中国工人运动的发祥地,是中国产业工人最集中的地方。1920年代初,上海工人达56.3万余人,其中工厂工人有18.14万多人;而在500人以上工厂做工的工人占工厂工人总数的59.6%,其人数之多和集中程度之高为全国之首。从十九世纪40年代起的80年间,上海工人在苦难中挣扎,在斗争中摸索,完成了由自在阶级到自为阶级的转换。 1925年,五卅运动爆发,在中国共产党的组织领导下,上海总工会率领20万工人,掀起了前所未有的反帝大罢工。这次罢工,以反帝爱国、拯救民族危亡为目的,旗帜十分鲜明,“是工人阶级自觉地联合起来以反抗帝国主义的压迫。”在罢工、罢课、罢市“三罢”斗争中,上海工人在总罢工中团结一致,齐心协力,以磅礴的气势,不屈不扰的战斗精神,既要把主要的斗争锋芒集中于帝国主义,又要与民族资产阶级的妥协行为作必要的斗争。6月下旬,上海总商会在帝国主义和奉系军阀威胁、欺骗和打压下,借调解之名,篡改工商联合会向帝国主义交涉的有关条款,单独向帝国主义示好,并主张商界单独开市,率先退出“三罢”运动,于工人阶级和学生群体利益而不顾。25日由总商会、工商联合会和纳税华人会三团体联署发表《开市宣言》,决定于26日先行开市。有鉴于此,上海总工会即于25日,向各工会发出通告,明确表示:“无论商界开市与否,工人决不上工,坚持到底,非达到完满目的不至。”到7月以后,大中学生放假,小资产阶级的斗争情绪迅速低落。三罢就剩下罢工“一罢”,工人阶级于是只能孤军奋战。直到9月初,为了保存革命力量,巩固工人已取得的胜利,中共中央决定停止总同盟罢工,五卅反帝大风暴落下帷幕。 五卅运动再次证明:中国工人阶级是反帝爱国运动的主力军,其坚定不移的斗争精神,实实在在地回应了中共“四大”对中国工人阶级的总体评价,验证了国民革命中必须坚持无产阶级领导权的判断不愧为一种高明的战略举措。正如刘少奇所指出的那样:“工人阶级在‘五卅’反帝国主义运动中牺牲为最大,主张最为激进,奋斗最能坚持,力量亦表现得非常伟大。在各种奋斗事实中,足以证明无产阶级在国民革命运动中之领导地位,是确凿不移的。” 对于工人阶级的罢工斗争和主力军地位,也自始至终得到上海大学师生的声援和支持。“上大”是一所在国共统一战线旗帜下,以中国共产党人为骨干创立和发展起来的文科大学。这所学校以“养成建国人才,促进文化事业”为其办学方针,成为地地道道的“社会革命大本营”,是革命斗争的前哨阵地,是五卅运动的一面旗帜。而高擎这面旗帜最主要的贡献,就在于始终坚定不移地在站在工人阶级的立场上。 五卅运动爆发前,“上大”革命师生就在工人中办夜校、办俱乐部,启发工人觉悟,发动罢工,发展共产党组织等一系列活动。五卅运动爆发后,“上大”进步师生在邓中夏、李立三、刘华、杨之华、郭伯和等带领下,一方面积极进行罢课斗争,另一方面则有力支援和直接参加工人的罢工斗争。“在沪西,小沙渡与日本厂方代表谈判由‘上大’学生刘华负责,朱义权在场。林钧在全国学联负责上海商界工作,具体参加马路商业联合会工作。”同时组织募捐队,向各界人士募捐,以维护罢工工人的生活。当时驻沪日本商业会议所主席田边曾致函工部局总董英人费信惇说:“那些煽动分子和狂热分子煽动罢工的经费,则由本市一所大学校供给,这所大学被认为是俄国布尔什维克的宣传机关。”他所指的“一所大学”就是上海大学,所说的“罢工的经费”,就是“上大”师生为支援工人罢工向各界募捐所得。这也从一个侧面反映了“上大”师生对工人阶级先锋队在国民革命中领导地位的认同。 二、加强组织和宣传工人的必要性得到了验证 中共“四大”一个突出的议题,就是强调必须改善党的组织和宣传工作。关于组织问题,会议达到一个重要共识,即认为组织问题是党生存和发展的一个“最重要的问题”,如不能切实予以加强和改善,“党决不能前进”。党的组织问题的决议落实到对于职工运动之指导上,主要内容则集中于《对于职工运动之决议案》,该决议案着重提出在民主革命时期,尤其是与国民党合作时期,应该特别注意职工运动,认为:“中国共产党是中国工人阶级唯一的指导者”,而主要策略则包括“主动力争工会的公开”,“主张工会的统一”,“指导群众的行动的时候,必注意于提出的口号,使能适合当地群众的组织力量,需要及情绪,而促起群众做切实的更进一步的奋斗。”并阐述将工人组织起来的详细办法:“只要有可能,到处都应当努力以工厂小组的方法去组织工会”,“工厂小组,在每一工厂或作坊中,只要有三人以上,就可组织起来”,“全厂各小组代表大会,为厂中最高机关,选举若干人(人数按情形而定)组织某工厂委员会,再由各厂代表选举若干人组织某企业或地方工会。”至于宣传工作,“四大”提出加强党的政治教育,特别是共产主义理论的宣传和引导,强调发挥知识分子的作用,要求各地设立马克思主义研究会、讨论讲演会,深入到工人群众中间,加强共产主义宣传和扩大党的影响。 根据“四大”的相关规定,在中共中央直接领导下,由李立三、刘少奇等具体指导,在罢工一开始就公开宣布成立全市性最高指挥中心——上海总工会,并与各工厂、企业一百多处基层工会相联系。不仅如此,总工会还按产业系统建立若干产业总工会及区域性工会组织,即总工会分区办事处。这种组织网路的建立,便于上情下达、下情上达,掌握和指导反帝斗争的正确动向,逐步形成了纺织、公用事业、海员、码头工人等上海产业工人反帝斗争的四大行业,从而带动各行各业工人协同作战,造成了总罢工的强大威力,使帝国主义者“昏头转向,不知所措”,其根本原因,就在于上海工人在五卅运动中充分体现了高度的组织性。 在此过程中,“上大”党组织和革命师生的支援和帮助,是不可或缺的一个重要原因。“上大”创办后,一批共产党的著名政治家、宣传家、教育家、文学家如邓中夏、瞿秋白、蔡和森、恽代英、任弼时、肖楚女、张太雷、杨贤江、侯绍裘、沈雁冰、安体诚等先后来此任教,并开展建立党组织的工作。至1924年底,中共上海地方委员会上海大学组由原来的党小组发展为党支部,共20人,经过五卅运动,1926年中共上海地方委员会改组为中共上海区委,“上大”支部扩组为独立支部,直属上海区委领导,党员已达60人,至同年底已发展到130人,共编为12个小组。 正是依靠这支坚强的核心领导力量,“上大”成了五卅运动的一面旗帜、反帝斗争的前哨阵地,尤其在宣传工作方面,可谓出类拔萃,发挥了巨大的作用。1925年5月30日,“上大”学生会组织了由400人参加,共计38组之多的“学生讲演团”,进入南京路新世界至抛球场一带,与工人宣传队一起,向市民、店员慷慨陈词,抗议帝国主义暴行,遭到老闸巡捕房英捕和印捕的开枪射击。顿时,南京路上血流遍地、尸体横陈,先后13名同胞壮烈牺牲。其中学生3名、职工9名、1名洋货商人。“上大”学生、共产党员何秉彝为第一个牺牲者。这一天,“上大”还有13人受伤,130人被捕。 惨案发生后,“上大”革命师生群情激昂。第二天,继续组织宣传队上街讲演,又有60多人被捕。“上大”学生会发表通电,宣布“本校决于6月1日实现罢课,誓达惩办雪耻之目的。”“一时沪上各报竞载该校消息,上大威名遂震惊全国。此一时期,学生个个生龙活虎似的,各种文化运动,各种革命集会,以及一切反军阀反帝斗争,无不以该校学生为台柱。”6月4日租界帝国主义者派出万国商团和英巡捕六、七十人,突然闯进学校强行查封,勒逼全体学生立即出校,第一、第二两院及中学部,均被英水兵强占。“顷刻之间,庄严尊贵的学校,竟成了强盗的劫掠场!”但“上大”学生,“这时没有半点退志,反而勇气倍增。”并且“专致力于宣传”,“以达到唤醒民众的目的”,“于是分途并进,或服务于上海各团体,或到内地宣传,都有不少的贡献于社会。” 纵观五卅运动的历史过程,其组织工作的有条不紊和宣传工作的蓬勃推进,“上大”党组织和革命师生始终坚守阵地,不懈奋斗,与上海工人阶级并肩作战,从政治到经济、从物质到精神、从生产到生活等各个方面,都给予帝国主义者以沉重打击,促进和推动了中国革命高潮的来临,上海大学功不可没。 三、发展工农运动以推动革命高潮到来的基本任务得以实现 中共“四大”以唤起工农民众、发展工农运动,以推进国民革命高潮的到来为基本任务。因此,在强调发动工人运动的同时,“四大”“有一个伟大的决定就是做农民运动。农民是民主革命的主要力量,他和资产阶级比较是彻底一些。”会议通过的《对于农民问题之决议案》指出:农民与工人阶级有基本相同的利害关系,因此“天然是工人阶级之同盟者”,强调“农民问题是中国尤其是民族革命时代的中国,是特别的重要。”并且把这一问题,提到了中国共产党和工人阶级在民族革命运动中能不能取得领导权和能不能取得革命成功的高度。 五卅运动是中国共产党第一次领导的全国规模的反帝爱国运动。党在斗争实践中不仅加深了对无产阶级在中国革命运动中领导权思想的认知,也进一步懂得了组织和发动工农运动的重要意义。以工人阶级为主体的五卅运动,也把乡村的农民发动了起来。在反帝爱国斗争的鼓舞下,上海附近的崇明、江阴、丹阳、武进、无锡、泰兴等县,农民运动得到迅速发展。在呼唤打倒帝国主义口号的同时,又掀起抗租抗税斗争。有些地方还成立农民协会、创办农民补习学校。在农民运动比较领先的广东湖南一带,五卅运动的影响则更加深入。广东农民在国民政府支持下,纷纷投身于反帝爱国斗争,慰问罢工工人,帮助工人纠察队封锁港口、维护社会秩序。湖南不少农民纷纷参加本地区新成立的雪耻会。北京等大城市郊区农民也积极参加声援沪案的反帝斗争。河南修武、沁阳20多万农民到焦作矿区,参加焦作煤矿工人支援“五卅”运动罢工的游行示威活动。 为唤起工农民众、发展工农运动,以推进国民革命高潮的到来,“上大”做出了特殊的贡献。6月4日“上大”被封后,革命师生参加反帝爱国运动热情“却不因此而中止,同学们仍在各处作反帝工作,那种可歌可泣的坚忍精神反而变本加厉起来。”1926年下半年,在国共两党共同领导和推动下,在全国特别是南方工农群众运动的配合下,发动了轰轰烈烈的北伐战争,标志着中国第一次大革命高潮的到来。在这期间,“上大”的许多学生都已经进入到各革命的军事与政治机关,参与各项工作,“他们的每一个都作为酵母渗和到广大的革命民众中,在北伐的前线,在封建的军阀与帝国主义的壁垒下不断地抛掷他们的手榴弹与生命,向民众与人类倾注他们的热爱与坚信,他们的生命与意志永远是新鲜而热烈,他们的生命是永远年轻。虽然由他们的手已经创造了巍然的事迹,然他们的使命尚未完成,迄今仍在不断地前进。 百年“上大”,是在国共统一战线旗帜下,以共产党人为骨干创立和发展起来的。在五卅运动、北伐战争等反帝反封建的民族民主革命斗争中,上海大学以“一种活生生的坚忍不拔的民族运动”精神,早已载入史册,但这种精神却是永恒的,“由这种精神我们可以使中国民族再生,可以创造一个理想的新中国。” (责任编辑:) |